INSEGURIDAD

Las pandillas mortales que atemorizan las ciudades

Estos jóvenes son el caldo de cultivo de la creciente violencia en las ciudades. De cara al posconflicto, el Estado ha sido incapaz de erradicarlas.

Mi hermano murió ahí, en la calle. Yo corrí y lo vi tirado en el suelo, ensangrentado, con los ojos fijos, abiertos. Intenté cargarlo, pero no respondía. Llegó una patrulla. Los policías me ayudaron a montarlo y lo llevamos al Paso de La Alboraya, pero allá no lo quisieron atender”. Willington Manzur, alias Salsa, vio morir en sus brazos a Davidson un 25 de diciembre. Tenía 16 años, pero ya estaba acostumbrado a las riñas entre pandillas en el barrio Carrizal de Barranquilla. Entró a los 13 años a los Tomasopa y a los Cara e’ diablos, dos pandillas que conformaron “una sola familia”, para conocer amigos, pero con el paso de los días los mayores le hicieron probar las drogas.

La muerte de su hermano lo llenó de odio y lo afianzó aún más en las calles. Hoy, a sus 20 años, sigue siendo amigo de sus compañeros de pandilla, pero ya se considera “un pelao bien”. Entró al programa Va Jugando, que apunta a resocializar pandilleros en la Arenosa, donde aprendió plomería y tatuaje. Allí se encontró con varios “enemigos”, incluso con uno que casi mata con una escopeta calibre 16. “Gracias a Dios está vivo”, asegura.

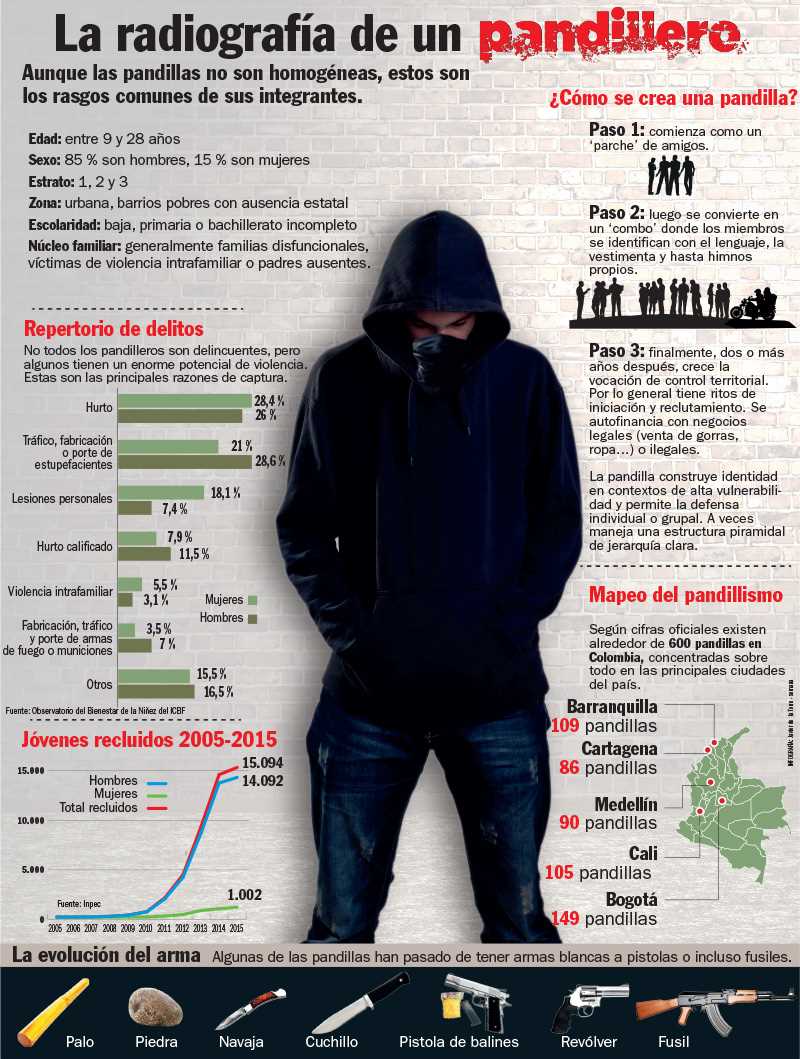

Pero no todos los jóvenes tienen esa suerte. Las pandillas no son bandas criminales (bacrim) ni organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin). Son grupos juveniles identitarios de más de dos años, en su mayoría compuestos por menores de edad. No son necesariamente delincuentes, pero con los años el consumo y venta de estupefacientes y el reclutamiento de los grupos criminales agrava su vulnerabilidad.

En todas las esquinas

Las ciudades más afectadas son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, con 109, 149, 105, 86 y 90 pandillas, respectivamente. Si bien algunos programas sociales desactivan algunos grupos y hasta logran disolverlos, no ha sido posible contener la aparición de nuevos ‘combos’ y mucho menos la escalada de violencia de los que ya existen.

En Bogotá, “el aumento histórico del número de pandillas no es dramático, pero cada vez se vinculan más a los mercados ilegales”, le dijo a SEMANA Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Esto responde a la “subcontratación criminal”: las estructuras delincuenciales no buscan tomarse las ciudades, sino que contratan a las pandillas para que operen el microtráfico. El narcomenudeo requiere cada día más jóvenes, que terminan en medio de la red ilegal. En la capital, por ejemplo, las pandillas BXRS Banda Extrema de Ratas y la 29 tienen una disputa a muerte en Usme, a pesar de que presuntamente ambas trabajan para los Llaneros.

En Medellín, entre tanto, sigue el legado ochentero de Pablo Escobar: los pandilleros quedaron a disposición de los señores de la droga, lo que los convirtió no solo en ladrones y jíbaros sino en sicarios. La Alcaldía cuenta nueve odin, entre las que están Los Triana y San Pablo, que reclutan pandillas de las comunas para ejercer control social a través de cuotas de vigilancia, hurtos agravados y limpieza social.

Pero cada urbe guarda sus singularidades. En Bucaramanga, por ejemplo, se descubrió que, a diferencia del resto del país, las mujeres protagonizan las pandillas urbanas. En Cartagena, por su lado, aunque aún no se ha establecido una relación directa con las bandas criminales, las riñas entre jóvenes pandilleros se traducen en toques de queda para el barrio entero, como en Olaya Herrera, Ricaurte y Pablo Sexto.

En Barranquilla, además de las batallas campales en medio de los ‘arroyos’, en los últimos meses se ha gestado una práctica macabra: las pandillas pintan las casas que consideran ‘objetivo militar’, ya sea porque no pagan las extorsiones o porque sus integrantes cruzaron las fronteras imaginarias. No obstante, tal vez el caso más preocupante es Cali, donde algunas pandillas se están uniendo al Clan Úsuga, que crea verdaderas escuelas sicariales y casas de pique. Así, en la capital vallecaucana las pandillas cada día se están pareciendo más a las temibles maras centroamericanas que hicieron de El Salvador uno de los países más violentos del mundo.

Monstruo sin cabeza

El fenómeno tiene múltiples aristas y obliga a que diversas entidades participen en el trabajo de erradicarlas. Esto, en vez de articular recursos, se traduce en paquidermia estatal. “El problema es que en Colombia hay tantos programas como pandillas”, le dijo a SEMANA el senador Antonio Correa, impulsor del debate político sobre pandillismo en la Comisión VII. Entonces, mientras se multiplica la burocracia, la inseguridad crece como hiedra.

En una encuesta de la Secretaría de Educación de Bogotá en 2015, los estudiantes de colegios distritales explicaron que sus compañeros ingresan a las pandillas para defenderse de los atracos y el matoneo, o para conseguir venganza y popularidad. Sin duda, en las aulas rige la ley del silencio. Aunque tanto el Ministerio de Educación como el Sena crearon capacitaciones para sensibilizar y atender a los jóvenes en conflicto, la falta de educación es la piedra angular del problema.

Con la Ley 1098 de 2006 nacieron el Código de Infancia y Adolescencia y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que permiten privarlos de la libertad. De esta manera, los jóvenes llegan a centros de internamiento preventivo (CIP) o de atención especializada (CAE) según sus delitos. Desde 2006 hasta 2014, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) registró el ingreso de casi 30.000 adolescentes a los centros de reclusión. Sin embargo, a pesar de que estas instituciones ven entrar y salir jóvenes diariamente, muchas veces las caras son las mismas, pues las cifras de reincidencia superan el 20 por ciento. El Ministerio de Justicia ha mostrado su preocupación frente a las prácticas de algunos centros, pues a veces castigan con el aislamiento, la incomunicación y la pérdida o aplazamiento de las visitas familiares, lo cual desvincula a la familia como actor determinante en la resocialización de los adolescentes.

Según el Ministerio del Interior, hay 964 planes municipales integrales de seguridad y convivencia aprobados por el Comité de Orden Público. No obstante, el repertorio de delitos parece ser cada vez mayor (ver infografía). Para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la cantidad de jóvenes recluidos entre 2005 y 2015 se ha multiplicado por 3.000, fenómeno que se recrudece con el consumo local de estupefacientes como la marihuana y la cocaína.

¿Mano dura?

El asunto es tan complicado que se ha intentado endurecer la legislación de infancia y adolescencia. En 2011, la Ley 1453 permitió bajar la edad imputable de los menores de 16 a 14 años, a la vez que aumentó las penas. Sin embargo, los expertos dudan de que la mano dura sea la mejor opción. En Centroamérica, en un intento por contener las maras, buscaron juzgar a niños de 12 años. Esto redujo la inseguridad a corto plazo, pero con el pasar del tiempo solo logró que los centros de reclusión se convirtieran en escuelas del delito.

Colombia debe cumplir los requisitos de los tratados internacionales de los que hace parte y seguir las reglas de Beijing y las directrices de Riad de la ONU para la administración de justicia con base en el bienestar del menor. Además, los psicólogos coinciden en que a tan temprana edad el adolescente no conoce las sanciones por su comportamiento y que lo que debe hacerse es un plan integral para su inclusión. Como generalmente crecen en núcleos familiares descompuestos, las pandillas se convierten en el círculo de identidad y cohesión a través de códigos y simbolismos y el mecanismo para conseguir dinero fácil.

No cabe duda de la complejidad del pandillismo. Además de que no se le ha dado la dimensión real, las autoridades se han visto incapaces de contenerlo. Actualmente la organización delictiva es difusa, no es posible determinar quién es quién en una red criminal que va más allá de las bandas juveniles, lo que dificulta la labor de seguimiento y judicialización. La falta de tejido social y de presencia estatal, el consumo de drogas, los cinturones de pobreza y los altos índices de deserción escolar y desempleo han hecho de las pandillas un coctel molotov a punto de estallar. En contextos de posconflicto, se esperarían más recursos para mitigar el pandillismo, y una política pública de alto impacto que trascienda los partidos de fútbol y los cursos de liderazgo. Esto, si no se quiere que la descomposición en las pandillas se vuelva el primer paso del imperio de la violencia.

Al estilo de la vieja escuela

La criminalidad paisa obedece a dinámicas inexistentes en el resto del país. Desde los años ochenta, cuando el cartel de Medellín empezó a consolidarse como la mafia más grande de América Latina, los capos supieron reclutar las nuevas formas de delincuencia que emergían en los barrios periféricos.

Con la demanda local de drogas y cuando los paramilitares derrotaron a las milicias, nació en Medellín una estructura de bandas, combos y parches para administrar plazas de microtráfico y extorsiones. Grandes grupos criminales, entre los que se cuentan los Triana, la Oficina, el Clan del Golfo y los Chata, tienen a su servicio unos 150 combos encargados de hacer rentable el negocio. Por ejemplo, en la comuna 5 cerca de 20 combos se sirven de pequeños parches de 10 jóvenes a los que les pagan 100.000 pesos semanales por vender drogas y cobrar extorsiones en las esquinas.

Un combo se compone de unos 300 muchachos en nómina. Según fuentes de inteligencia, funcionan como empresas que deben dar resultados. “Un muchacho al que le dan 1.000 cigarrillos de marihuana debe responderle al patrón por un millón de pesos, pero es solo un coordinador que gana más o menos un millón y medio. Al verdadero capo nadie lo ve nunca”.

Llevan registro de toda la mercancía y, en caso de descuadre, el muchacho del parche debe responder. Cuando las autoridades incautan la droga, debe recuperarla con el pago de un rescate. Además, las mafias lavan su dinero a la vez que extorsionan: han entrado en la venta de huevos y arepas y obligan a los tenderos del barrio a comprarles.

Muchas veces, estos combos se convierten en benefactores comunitarios: solucionan problemas de convivencia, patrocinan las fiestas de Halloween y en diciembre ayudan a las madres para comprar los cuadernos de sus hijos. Así, muchos jovencitos terminan en sus filas, y se convierten en nuevos engranajes de una maquinaria criminal que no parece tener fin.