Estudios visuales

Curar los museos I: del museo a la casa

Los museos están rotos, están quebrados. Hay que curar los museos. Aquí empieza una breve historia de los museos y las razones por las que, mientras se acerca su extinción, nunca habían estado tan vigentes ni habían sido tan necesarios.

Hay quienes dicen que los museos son cárceles. Prisiones que encierran objetos. “El museo es por definición voraz”, escribió Umberto Eco. Y lo es porque nace de la colección privada, y esta, a su vez, de algún pillaje (Umberto Eco, Isabella Pezzini, El Museo, Casimiro Libros, 2014, p 19). No es un secreto para nadie, escribe la grandiosa Ariella Azoullay, que objetos que no estaban destinados a ser expuestos en cubos blancos fueron robados para ser manejados con cuidado y preservados en museos occidentales. Ya saqueados, además, les fueron inaccesibles a las personas y comunidades que los crearon. Perdieron, si se quiere, todo su sentido. La máscara, el relicario, el cráneo, hasta las canoas desplegadas en museos a veces son presentadas como obras de arte pese a que eran herramientas rituales y, en más de una ocasión, comunicaban el mundo de lo visible con el de lo invisible. Se trata de armas poderosísimas, capaces de revivir cadáveres, conectar con los muertos y aliviar a los enfermos. Objetos con funciones específicas, tan útiles como peligrosos, que debían ser destruidos después de usados (Jean Clair, Malaise dans les musées, Flammarion, 2007. ). Azoullay no se pone con tibiezas conciliatorias: en la forma como son clasificados y preservados los objetos en los museos (y librerías y archivos) se ven los rasgos claros de las lógicas imperiales con que fueron apropiados. Y dirá más: mientras existan esas prácticas el colonialismo nunca terminó (Ariella Azoullay, Potential History: Unlearning Imperialism, Verso, 2019).

¿De dónde vienen los objetos de esos museos y para dónde van? Esa es una de las preguntas que se hace más de un emproblemado director y directora interesado en descolonizar su espacio. En Francia, hasta el presidente Emmanuel Macron le encomendó un estudio a dos de las voces autorizadas para exigir lo previsible: regresen todo a sus países de origen (a Azoullay le escuché decir en una charla que de ser preciso quemaran todos los objetos). El informe Savoy-Sarr debía circunscribirse al estudio de la presencia material de África del Norte en Francia (Felwine Sarr, Bénédicte Savoy, The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics, 2018. Consulte aquí el informe completo). Un museo como el quai Branly en París, cuyo nombre es una referencia simple a las calles en las que se encuentra para no mencionar “lo colonial”, “lo etnográfico”, lo “Museo de arte Primitivo”, encierra (¿encarcela?) más de 70 mil piezas.

Museo quai Branly, París, mitad hombre-mitad león; mitad hombre-mitad pájaro; mitad hombre-mitad tiburón. Reino de Dahomey (hoy Benín), entre 1889 y 1893. Foto: Nicolás Rodríguez

Otros museos tomaron nota. El malestar no es reciente pero las estrategias para descolonizar o los espacios abiertos para hablar el tema sí se intensificaron. En los Países Bajos hay buenos ejemplos de lo que está en juego. Ya no se trata únicamente de la cultura material presente en sus museos etnográficos y coloniales mágicamente convertidos en museos de la sociedad o “de las culturas”, en plural amiguero y multitolerante. Se trata también de revisar sus marcas sagradas y mejor conocidas, como la del Siglo de Oro Holandés. Que lo fue, en el Siglo 17 con Rembrandt y demás, pero no para todas las partes, dada la activa participación de los holandeses en la esclavitud y la creación del capitalismo (“Holanda no es un país, es como mucho una empresa” o algo así afirma el narrador de Houellebecq en Serotonina).

Basta con ir al museo que guarda a la Joven de la perla, entre otras muchas pinturas-rock stars del turismo masivo, para encontrar historias coloniales perdidas. Además de buen representante del Siglo de Oro Holandés, el Mauritshuis es una casona imponente construida en La Haya por el conde Johan Maurits van Nassau-Siegen, gobernador de la colonia holandesa que le fue capturada a los portugueses en tierras de lo que hoy es Brasil. El gobernador es más conocido y festejado por su interés en la ciencia y el arte que por su orgánica relación con la temible Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, con la que organizó una lucrativa industria azucarera sostenida en el trabajo forzado de esclavos africanos traídos a América con ese firme propósito. En pleno siglo de Oro Holandés, al museo Mauritshuis se le conocía como “el Palacio del Azúcar”.

La joven de la perla, Johannes Vermeer, entre 1665 y 1667. Mauritshuis, La Haya. Foto: Nicolás Rodríguez

El origen de los museos modernos es una de esas preguntas que no ha sido totalmente zanjada. La duda sobre si nacieron en el siglo XVIII o en el XIX muchas veces no tiene sentido lejos de las historiografías especializadas. Del siglo XVIII es clara la influencia de los filósofos de las luces, la razón y el interés irrefrenable por viajar y descubrir lo nuevo, lo exótico, lo que es preciso ordenar y coleccionar. Es considerable el contraste con los llamados “gabinetes de curiosidades” de épocas anteriores, en donde lo raro iba con lo animal, lo vegetal y lo fantasioso. A esos espacios de coleccionistas adinerados no entraban sino unos pocos. Las colecciones de los ilustrados obedecían en cambio a otras consideraciones. Se pretendían depositarias de una razón que empezaba a estar al servicio de lo educativo, de lo enciclopédico. Sus practicantes participaban activamente en un proyecto político global. Los que se consideran relatos de aventuras y un momento de exploración de tierras lejanas pasaba en realidad por la observación, la clasificación, la colección y el control de otros mundos, incluida su naturaleza.

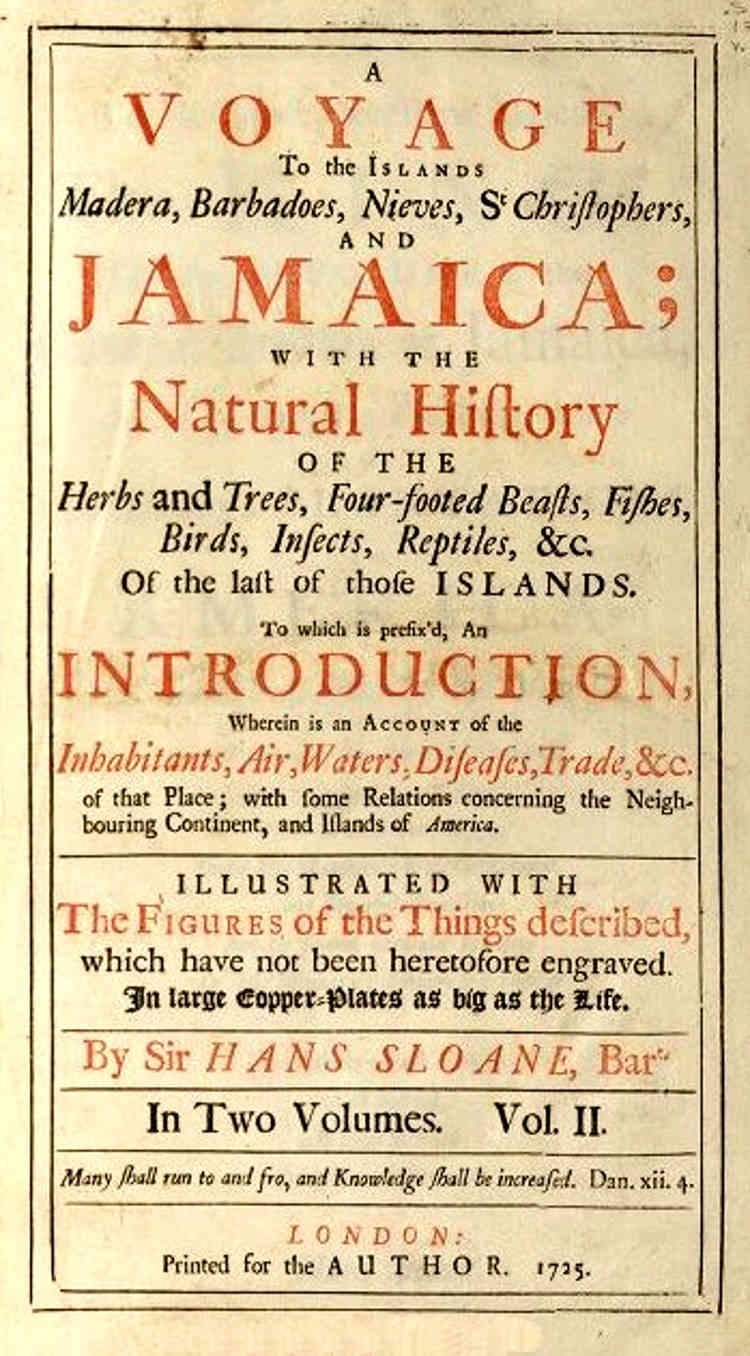

En el caso de los orígenes del Museo Británico, en 1753, la figura de Sir Hans Sloane, médico, coleccionista y coleccionista de colecciones, es una buena prueba de lo anterior. Su enciclopédica colección de especímenes minerales, botánicos y zoológicos, junto con la enorme cantidad de objetos etnográficos, antigüedades, dibujos, libros y manuscritos que organizó están en la base de lo que se convirtió en uno de los museos más admirados, visitados y por supuesto problemáticos de la modernidad a la europea. Su legado se extiende al Museo Natural y la Librería Británica. Para Wikipedia es importante resaltar que Sloane inventó el chocolate caliente que tomamos. Otros han alertado sobre sus viajes a Jamaica, de donde sacó buena parte de su colección y el dinero para amasarla. Esclavista como era, se sabe que no dudó en atesorar y exponer objetos que hoy le enredan y oscurecen el buen nombre a la era de las luces (James Delbourgo, Collecting the World. Hans Sloane and the Origins of the British Museum, Harvard University Press, 2019).

Portada del tratado escrito por Hans Sloane tras su regreso de Jamaica, dos Volúmenes, 1725. Imagen: Wikipedia.

Hay entonces unos acuerdos tácitos en la literatura poscolonial sobre lo complicado del origen de los museos, dada la participación activa de los grandes centros de la cultura europea en la toma y el saqueo de objetos muchas veces sagrados y desde entonces expuestos al público como “arte universal”. La historia del museo que se pretende capaz de ofrecer una muestra representativa de “lo universal” va emparejada al Museo del Louvre, en París, cuyo tránsito de la fortificación militar y la galería de tesoros reales al museo abierto al público supuso una serie importante de invenciones. La primera y más poderosa, tal vez, sería la de un libreto capaz de hacernos creer que con lo saqueado, regalado o comprado a Egipto, Grecia y Roma, arranca en buena parte la historia del arte. Aún hoy , en una visita rápida de no menos de tres horas a lo que es prácticamente un museo del tamaño de un aeropuerto, el espectador tendrá acceso a un libreto con inicio, final y sentido de la dirección. Lo egipcio, lo griego, lo romano solo podría desembocar en Francia, su república y el Museo del Louvre convertido en el representante natural de lo universal y lo civilizado. La narrativa de la excepcionalidad francesa ya está tan quebrada que hubo que abrir sucursal del Louvre en Abu Dabi, en la isla Saadiyat de los Emiratos Árabes, con el “primer museo universal del mundo”.

Queda por verse qué tanta distancia logre tomar el Louvre de Abu Dabi, inaugurado en 2017 en un ambiente tropical que promete otro tipo de ejercicio de la universalidad. Con todo y el peso que supone su padrastro (o la cantidad de personas explotadas para su construcción), desde Abu Dabi pretenden equiparar las civilizaciones en vez de tolerar que se las siga organizando al ritmo viejo del colonialismo europeo. Sus críticos no se ponen de acuerdo. Algunos románticos del viejo museo universal y enciclopédico de los franceses solo ven una jugada mercantil. El Museo del Louvre ahora convertido en una marca más. Como un Disney. O un museo entregado al entretenimiento. Otros se preguntan simplemente si tiene sentido insistir en más museos universales.

Miles de colillas están exhibidas en el Museo de la Inocencia, en Estambul. Cada cigarrillo fue fumado por Fusun, el amor del narrador de la novela de Orhan Pamuk que le dio el nombre al museo. Foto: Nicolás Rodríguez.

Y entonces, ¿qué más se puede pedir? ¿Con qué curaremos los museos? Pues bien, una nueva revolución, no menos que eso, sacude el universo museográfico. A la definición actual de lo que sería un museo según el Consejo Internacional de Museos, en la que todo museo va de “institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”, ya le salieron sus críticos. Aunque no hubo acuerdo y se decidió posponer la votación sobre si se le abre o no la puerta a otras visiones, el malestar quedó enunciado. Del lado de los interesados en un sacudón circula la idea del museo como espacio “democratizador”, “inclusivo” y “polifónico”, “guardián de artefactos y especímenes” pero también de “memorias diversas”, en clave de igualdad de derechos y de acceso al patrimonio de los pueblos. Sin ánimo de lucro, una vez más, pero “participativo y transparente”. Por sobre todo, de tipo “colaborativo”. Interesado entonces en el conocimiento de las comunidades cuyo pasado pretende ser explicado, además de abierto a la contribución de “la dignidad humana” y “la justicia social”. Cualquiera sea la decisión burocrática, una cosa ha quedado clara: el museo ya no es neutral. Y nunca lo fue.

Tampoco importa demasiado si se ponen de acuerdo o no sobre una nueva definición. Aún si rotos, quebrados, problemáticos, los museos están sometidos a nuevas demandas. Las curadurías son inimaginables sin enfoques de raza, género o diversidad sexual. Además del proyecto pendiente y en curso de su descolonización, muchos museos están sometidos a las presiones del cambio climático. La ciudadanía exige que los patrocinadores de las exposiciones no contaminen. El museo ahora piensa el futuro tanto como el pasado. Los niños están invitados a hacer de curadores, y nunca fue tan importante esa labor. Los derechos de las personas en situación en discapacidad vienen por su merecida revancha. Los museos las han excluido o victimizado de plano con el andamiaje coleccionista y mirón, ávido de historias visualmente vendibles como diferentes, raras y curiosas.

En el Museo de la Inocencia la historia la cuentan los objetos más cotidianos. Son los mismos objetos coleccionados por Orhan Pamuk que le dieron vida a la novela. La novela se convirtió en museo. Foto: Nicolás Rodríguez

Es más, los museos ahora se involucran directamente en los pasados difíciles. Los museos para tramitar el dolor y hacer exigencias ya no son la excepción. Los museos de la memoria de la dictadura en Chile o de las violencias varias en Perú son ejemplos a seguir para Colombia. Museos de los derechos humanos como el que se abrió en Canadá en 2014 proponen nuevos encuadres y cronologías, discuten los contenidos con las comunidades y están abiertos a lo que la tecnología tiene para ofrecer. Quizás vamos hacia un museo sin objetos, hecho de réplicas tridimensionales. O cuando menos, también, hacia la reivindicación de los pequeños museos globales. Hay un adiós a los museos nacionales, que no por eso tienen que desaparecer.

En su “Modesto Manifiesto por los museos”, Orhan Pamuk, el escritor turco que utilizó el dinero del premio nobel que recibió en 2006 para construir en Estambul un museo imaginario, a imagen y semejanza de su novela El museo de la inocencia, aboga por museos nacionales que se parezcan más a las novelas. Que las historias cotidianas y ordinarias se impongan a las colosales. Que los museos se hagan “más pequeños, más individualistas y más baratos”. Que los museos dejen sus grandes puertas y “un día puedan contar historias a escala humana”. Esto último ocurre ya en las casas de la memoria colombianas. Si se trata de curar los museos, la casa de la memoria de Tumaco ofrece varios antídotos.

Parte trasera de la Casa de la Memoria de Tumaco, dedicada a la representación de temas ambientales, 2018. Foto: Nicolás Rodríguez