Estudios visuales

Curar los museos II: el placer visual en la era del progreso

El poder de los imperios y sus economías en vías de industrialización se tradujo en una enorme capacidad para justificar visualmente el colonialismo. Las exposiciones universales representan esa lógica. Ayudaron a producir una narrativa que les asigna lugares específicos a los humanos según una escala de progreso. El mismo guión no tardaría en ser adoptado por los museos.

En La Haya se celebra todos los jueves un enorme mercado de las pulgas. Porcelanas, sombreros, anillos, pinturas, afiches, muñecas viejas, pelucas. No falta el puesto con literatura nazi, fotos pornográficas vintage y cartas postales que alguna vez fueron mensajes de saludo, amor, desplante o simple souvenir. En general me inclino por las cartas postales conmemorativas de las llamadas exposiciones universales, en que ciudades de países recién industrializados exhiben sus inventos, opulencia, recursos materiales y deseos imperiales. Sobresalen las postales con fotos de “zoológicos humanos” que retratan pueblos colonizados y puestos en escena para las masas. “Cuestan un euro o dos, dependiendo del estado. Tres en cinco si no son muy viejas, a diez el paquete de ocho, salvo que sea con humanos, esas son más caras. A doce el grupo de humanos a color…”, me explica el vendedor. A veces parecería que entre más desafortunada la imagen, más costosa.

La relación entre exposiciones universales y museos no es ni clara ni inmediata, tampoco obligatoria. Pero se puede rastrear. Grandes colecciones museográficas se nutren de los despojos de alguna exposición universal. Para que se entienda mejor lo que está en juego cuando hablamos de curar los museos, aquí también se puede vincular su problemático origen a las exposiciones universales.

La rueda de Chicago y la mirada imperial

La mirada colonial, las formas de ver durante el siglo XIX, con su interés por las tierras lejanas, el descubrimiento de lo desconocido y lo exótico, le debe bastante a las exposiciones universales. La exposición con la que se inició una tendencia global se celebró en 1851 en Londres bajo el nombre de la Gran Exposición de los trabajos de las industrias de todas las naciones. A partir de esta se expandieron las ferias. Grandes ciudades tuvieron su propia exposición, pero también pequeñas. En general, se trató de la puesta en escena del progreso, que iba emparejado a la idea de civilización. Para cada avance industrial, mejoría en agricultura o invento arquitectónico hubo pabellones especiales.

Las exposiciones universales antecedieron a los museos en su propósito civilizatorio. La distancia entre la barbarie y la civilización se medía en términos de progreso, el cual era explicado a través de alguna referencia a la ciencia. Los zoológicos humanos, con todo y lo impactantes al día de hoy, deberían ser considerados a la luz de la creación de espacios semejantes. Los zoológicos de animales, los acuarios y los jardines botánicos tienen una génesis parecida.

Cada exposición universal lanzó uno o varios inventos. El aire acondicionado, los rayos X, la máquina para lavar los platos. Cualquiera fuese la novedad, se trataba de escenificar alguna relación entre progreso tecnológico y científico por un lado, y progreso nacional por el otro. La competencia entre poderes coloniales era un motor más de las exposiciones universales. Detengámonos en uno de tantos carnavales de la edad industrial por unos segundos.

La exposición Mundial de 1893, celebrada en Chicago para los 400 años del supuesto descubrimiento de Cristóbal Colón, inauguró lo que conocemos como rueda Ferris (para exaltar a su inventor, George Ferris) o simple rueda de Chicago. La intención era rivalizar con la Tour Eiffel, plato central de la exposición universal de París pocos años antes, en 1889.

Rueda de Ferris en los instantes finales de su construcción para la feria internacional de Chicago en 1893. Solo se ven 6 carros de los 36 que darían origen a su conocida vuelta al mundo. Foto: Library of Congress.

Fue tanta la preparación para la exposición universal de Chicago que no lograron hacerla en 1892, como han debido. Llegaron un año tarde al festejo pero el despliegue fue considerable. Chicago se impuso por sobre Nueva York y Washington, que también pretendían ser la sede del evento. Durante seis meses, más de veinte millones de personas acudieron a lo que fue una oda fervorosa a los motores del intercambio comercial entre países recién industrializados. Barcos y trenes fueron bendecidos y admirados. Inspirados en Venecia, para la exposición se construyeron más de 200 edificios temporales en el río, con sus canales y lagos, su arquitectura neoclásica y las culturas de 30 o más países. (Curtis M. Hinsley, “The World as Marketplace: Commodification of the Exotic at the World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893”, Smithsonian Institution Press, 1991).

En la avenida central de la ciudad, que en sí misma ya era una novedad, se conjugaron entretenimiento, diversión y algo de educación, de la mano de las aldeas etnográficas. Había personas provenientes de las colonias europeas a los que se les podía hasta tomar fotos en la calle y desde el aire, para los que se encaramaron a la rueda de Chicago, era posible ver la ciudad entera. A ras del suelo, entonces, un contacto con las colonias. Desde arriba, un ejercicio visual de tipo imperial. El propósito último, por arriba o por abajo, a la altura de la rueda que le da la vuelta al mundo o al nivel de la calle y sus curiosos transeúntes, bien pudo haber sido el de la producción de diferentes puntos de vista. Lugares para ver y ser visto.

Quizás lo que más llamaba la atención entre los que acudían a muchas de las ferias y exposiciones eran los humanos exhibidos en tiendas y pabellones al aire libre. Se estima que más de 25 mil personas consideradas racialmente diferentes fueron exhibidas en este tipo de espacios en varios lugares del mundo entre 1880 y 1930. Unos acudían inicialmente con propósitos científicos: familiarizarse con bestias extrañas y salvajes. Otros, tan pronto las puertas se abrieron a un público masivo, fueron a entretenerse.

El interés en la morfología humana de lo desconocido estaba al alza. Los exhibidos fueron rápidamente considerados especímenes representantes de una raza determinada con la buena ayuda de la antropología y sus orígenes coloniales. Del circo y la feria a la exposición. Ciencia y teatro, en espacios privados y públicos. Un gran collage de puestas en escena cuyo punto de encuentro, si lo había, era el placer visual en lo exótico.

Reclutados en Asia, Oceanía, África o Sudamérica, la tarea impuesta para los participantes consistía en actuar de caníbales, guerreros nativos, figuras divertidas y demás. Para todo había una aldea. En una “aldea de negros” el énfasis era el día a día de una “tribu y su cocina”. En otra el trabajo con la madera. En una más, su vida familiar. La figura del salvaje ya no era un mito: acá se les podía ver en vivo y en directo, de cuerpo entero. (Human Zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, Liverpool University Press, 2008).

“Aldea negra”, exposición universal de Reims, 1903. La vida cotidiana bajo la falsa promesa de una cocina. Foto: carta postal.

Hay debates entre especialistas sobre si las personas exhibidas dieron o no su visto bueno para ser parte de estos espectáculos. La respuesta es engañosa. El problema de fondo no es si se les obligaba, pues la promesa de un pago, en medio de condiciones más que precarias, mediaba la transacción. En ocasiones hasta un contrato para una gira por diferentes ciudades era parte del negocio. No se trató de “trabajos forzados” en el sentido estricto de la expresión. Sin embargo, las condiciones materiales en que debían hacer su parte, en el mejor de los casos como actores, eran deplorables. Las enfermedades fueron una de las razones por las que, con el tiempo, los zoológicos humanos fueron regulados.

Para la exposición universal de St. Louis, Missouri, en 1904, las autoridades anticiparon que de los 1.200 filipinos transportados a la feria un mínimo de 40 morirían. Se prepararon por tanto con anticipación para darles sepultura. Uno de los conocedores del tema, el historiador Robert Rydell, explica que aquellos que murieron no fueron propiamente sepultados. Que se sepa: dos de los filipinos que fallecieron fueron a dar al laboratorio de un eminente antropólogo físico, quien abrió sus cabezas, removió sus cerebros y los mandó al Instituto Smithsoniano para que fuesen preservados y estudiados. (Robert W. Rydell, World Fairs and Museums, en A Companion to Museum Studies, Wiley 2006).

Quizás los emprendedores y entusiastas de las ferias sí contaban con el visto bueno de los participantes. El punto sigue sin ser ese. Conscientes o no del tipo de espectáculo en el que participaban, no tenían cómo predecir la enorme cantidad de poderes que se ejercerían sobre sus cuerpos. En particular, habría que insistir en el poder de lo visual. Las exposiciones universales eran una gran puesta en escena de formas de mirar.

Cualquiera sea la indignación contemporánea que producen los zoológicos humanos que se hacían en las exposiciones universales y las ferias, su mayor y más problemática vinculación con los museos modernos proviene justamente de lo visual: de los legados de las formas de mirar, de los usos que se le dieron, de las tecnologías diseñadas para promoverlas.

Ver para creer en el progreso

Muchos de quienes participaron en zoológicos y exhibiciones fueron utilizados como objetos de estudio científico. El pelo, la ropa, su apariencia debía aclimatarse a las expectativas de los organizadores y sus audiencias. Incluso en el año no tan lejano de 1958, Bélgica incluyó un zoológico humano en su feria universal. La idea era la de siempre. Pretendían exhibir, en este caso en Bruselas, a sus colonizados del Congo (niños, mujeres y hombres negros) en una feria para diversión de los interesados. Expo 58 fue una de las últimas grandes ferias de exposiciones, si no la última, en recurrir al zoológico humano (David Van Reybrouck, Congo, une histoire, Actes Sud, 2012). Un año después el Congo se independizó.

Casos más lejanos pueden encontrarse en la prolífica literatura especializada y el archivo visual de los legados del colonialismo. La apodada ‘Venus de Hottentot’, cuyo nombre, también impuesto, era Sarah Baartman, marca un antes y un después en la historia de la representación de las mujeres de ascendencia africana en la cultura occidental. Nacida a finales del siglo XVIII en Sudáfrica, Baartman fue llevada a Inglaterra primero y a Francia después. Exhibida en una jaula a partir de 1810, tuvo que actuar en fiestas privadas en las que fue la sensación de visitantes varios. Admirada, temida, deseada y ridiculizada por más de un interesado, fue descrita como un ser exótico y desviado por sus grandes caderas. En su nombre hubo poesía, sátira, baladas, caricaturas y dibujos. Entró rápidamente a la cultura popular europea. Como norma general fue reducida a sus partes sexuales.

Saartjie (Sarah) Baartman, también conocida como Venus Hottentote, fue observada, medida, hecha “ciencia”, consumida y ridiculizada por sus caderas. Después de ser exhibida en Londres y París como si se tratara de un espécimen, sus restos fueron a dar un museo de historia natural en París hasta 1985. Grabado a color de George Loftus, 1814. Foto: Museo Marítimo Nacional, Londres.

Sarah Baartman murió en muy malas condiciones de salud. A nadie pareció importarle. Su cuerpo sin vida, por el contrario, fue bastante apetecido. Es famosa la autopsia que le realizaron anatomistas franceses de la época obsesionados con su sexo y la posibilidad de demostrar que se trataba de una especie humana cercana al orangután. Su cuerpo fue diseccionado. Su cerebro fue medido para confirmar prejuicios de la ciencia de la época, como también lo fueron sus genitales. Uno y otros fueron exhibidos públicamente en el Museo Nacional de Historia Natural en París, junto con un molde de su cuerpo. Y ello hasta muy tarde en el siglo XX. En 2002, lo que quedaba de su cuerpo le fue devuelto a Suráfrica, en donde se realizó un entierro. (Deborah Williams, Black Venus 2010. They called her “Hottentot”, Temple University Press, Philadelphia 2010).

Otro de los epicentros del exhibicionismo colonial fue el Museo del Trópico en Ámsterdam. En este, rebautizado como Museo de las Culturas del Mundo en un intento por lidiar de manera crítica con las colecciones de lo que fue a todas luces un museo colonial, reposa la historia de Johannes Kodjo. Se sabe que la exposición universal de 1883, que también fue la primera exposición holandesa en enfocarse en sus colonias, exhibió a 28 hombres y mujeres surinameses. Debían construir sus casas en un lugar específico y vivir en ellas durante seis meses. En una carpa circular rodeada de cercas, como se puede ver en una fotografía expuesta en el museo, Johannes Kodjo, de 13 años, interactúa con las congas mientras los demás observan.

La abolición de la esclavitud en Holanda se dio entre 1863 y 1873, pero otros actos de deshumanización apenas comenzaban. Los surinameses expuestos, por ejemplo, debían entretener a los mirones con música y danza. Los objetos que hacen parte de la composición teatral fueron a dar al museo y durante mucho tiempo fueron mostrados bajo las estrictas lógicas de lo colonial. Desde que la urgencia de la descolonización de las colecciones se impuso, más recientemente, una nueva forma de tratar los contaminados objetos se abrió paso.

El joven Yohannes Kodjo, surinamés. A sus 13 años toca el tambor en uno de los primeros zoológicos humanos realizado en Ámsterdam en 1883. La fotografía está expuesta en el Museo Tropical (Tropenmuseum). Foto: Nicolás Rodríguez.

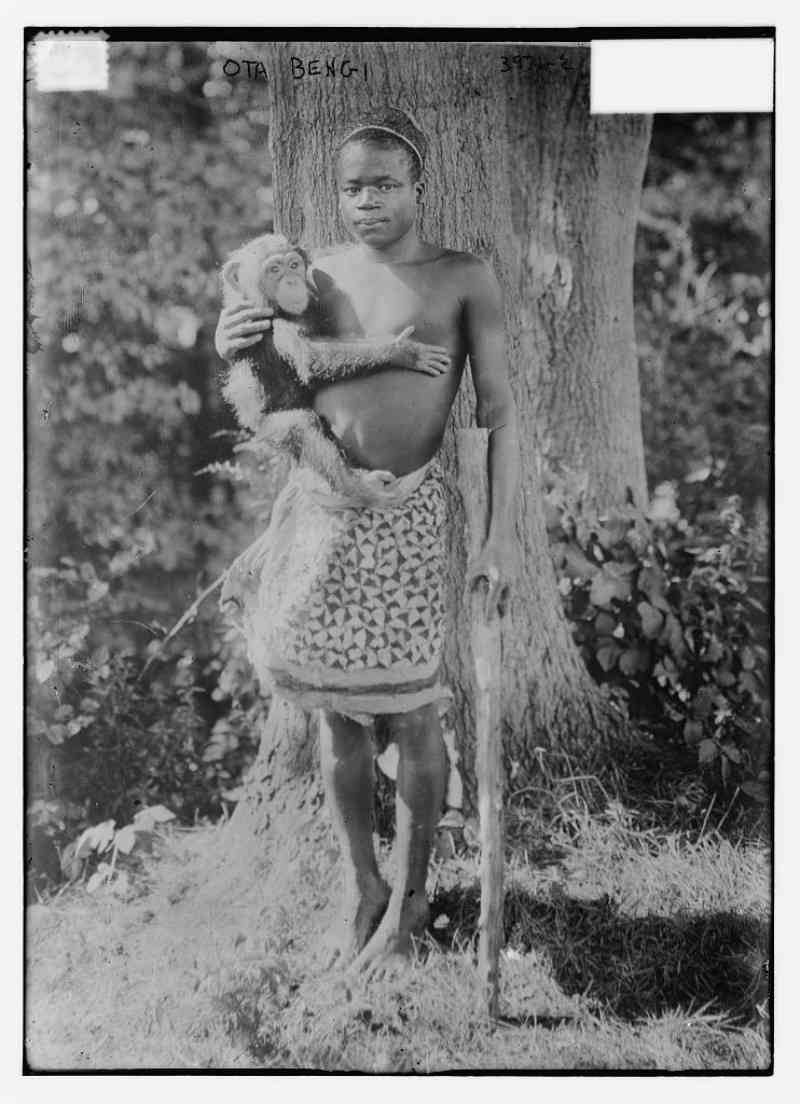

Casos parecidos abundan, en los que se exalta el poderío colonial a través de la exhibición de otros cuerpos. El de Ota Benga remite al capítulo de los zoológicos humanos abierto en los Estados Unidos. Oriundo del Congo gobernado por el rey Leopoldo II, Ota Benga fue llevado junto con 20 hombres y mujeres a la feria mundial de 1904 celebrada en St. Louis. En aquella feria se les clasificó como “pigmeos” y se afirmó que constituían un estadio primitivo del desarrollo humano. La intención era que vivieran en unas de las villas etnográficas pero tan pronto terminó la feria, Benga fue exhibido en el Museo de Historia Natural.

Ota Benga, oriundo del Congo, fue llevado a los Estados Unidos para ser expuesto en la feria de 1904 celebrada en St Louis. Pasó por el Museo de Historia Natural y el zoológico del Bronx. En 1916 se suicidó con un revólver. Foto: Library of Congress.

También fue llevado al zoológico del Bronx. Compartió jaula con los micos para el deleite de los fotógrafos y el buen nombre de los antropólogos que por ese entonces se esforzaban por explicar que los africanos iban, como en el caso de Sarah Baartman, a medio camino entre el orangután y el europeo blanco. Durante un tiempo y como consecuencia de las voces de protestas, Ota Benga estuvo internado en un asilo para niños afrodescendientes huérfanos. El director, sin embargo, lo consideraba una mala influencia. Fue enviado a Virginia, en donde estudió unos años. Se dice que solía escaparse cada que podía. Finalmente se suicidó con un revólver.

La historia de las exposiciones universales nos recuerda que el progreso, la ciencia y la civilización que dieron origen a los museos guardan un pasado devastador que requiere algún tipo de comentario. Si no es que una reparación. Lo que parecía entretenimiento y diversión en épocas de los imperios ayudó a legitimar la supuesta inferioridad de grupos humanos enteros. Y junto con ello su colonización. O el despojo de sus recursos. Dibujar, exhibir, mostrar, fotografiar, dar a ver con unos encuadres específicos: también de eso se trató la empresa colonialista. Lo visual, aquello que tanto atesoramos de los museos modernos, va al centro del malestar.

¿Qué es lo que quieren las imágenes?, se pregunta W.J.T Mitchell en un texto precioso y perturbador que lo lleva a asignarles una agencia y una vida social que siempre han tenido pero a veces les negamos. (Mitchell, What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Univ. Chicago Press, 2004). Hacer parte de la memorabilia colonial de los europeos y su mercado de la nostalgia es depresivo. Sin embargo, algo se aprende con esas pequeñas cartas postales, que uno termina por escudriñar. Las preguntas que acechan son varias.

¿Tiene sentido coleccionar cartas postales cuyo contenido, incluso cuando no hay humanos fotografiados, es tan problemático? ¿Se participa de los legados del colonialismo al comprar sus imágenes? ¿Convertirlas en fuentes primarias equivale a asignarles un poder que ya no merecen? ¿Pertenecen a los museos? ¿A qué tipo de museos? ¿Qué hacemos con esas imágenes? ¿Dónde las ponemos? ¿Cómo las mostramos?

*Historiador e investigador, columnista de El Espectador, profesor en la Universidad de Leiden.