Libro

“Alejandro Obregón: Delirio de luz y sombra”: la increíble vida del maestro en 10 episodios

SEMANA comparte diez pasajes imperdibles de la obra de Gustavo Tatis, que en un tono fascinante relata la vida, el estilo y los momentos claves del precursor del arte moderno en Colombia.

No es el primero y no será el último relato sobre el colorido y potente universo del maestro Obregón, pero Alejandro Obregón: Delirio de luz y sombra, de Gustavo Tatis Guerra, publicado a finales de 2020 para conmemorar 100 años de su nacimiento, es único en su especie. El tono con el que el periodista aborda al maestro, sus aspiraciones, sus lugares, sus retos y su vida fluctúa entre el brío de sus pasos y la magia de sus trazos.

SEMANA comparte fragmentos del libro que revelan por qué es una sensación editorial. Obregón lideró una revolución artística en Colombia, pintó Violencia y realizó el mural Amanecer en los Andes, en las Naciones Unidas en Nueva York; pero algo prueba Tatis con su libro: la vida del maestro tiene muchos más matices por descubrir y, por ende, se cuenta mejor desde el color.

La ternura del bárbaro

El lienzo en blanco lo manchó de una densa oscuridad, como la de la noche de la Ciénaga. Y sobre ella deslizó los grises y los blancos, los azules y los amarillos, los rojos y los verdes. De la oscuridad del lienzo emergieron lotos verdes y púrpuras sobre salamandras, iguanas, mojarras y pájaros. Del fondo de la oscuridad entrelazó alturas y abismos desde los Andes, el Amazonas y el Caribe, y congregó en un solo y diverso reino animal y vegetal las criaturas del cielo, la tierra, la montaña y el mar.

El camionero en el Catatumbo

Alejandro Obregón partió al amanecer, dispuesto a emprender la larga travesía hacia el Catatumbo. El auxiliar de la petrolera lo recibió al atardecer y debía iniciar muy temprano su misión de camionero en la montaña. Le pagarían doscientos dólares al mes por un trabajo que jamás en la vida había realizado: manejar los camiones de una petrolera.

Lo más leído

Una experiencia única. Él no dijo nada sobre el sueldo. Estaba dispuesto a hacerlo con tal de escapar del destino de empresario y encontrar, por fin, el mejor momento para dedicarse a lo que deseaba: pintar.

La primera noche viajando por el Catatumbo tuvo la sensación de que estaba viviendo la aventura más intensa y arriesgada de su vida. Vio por primera vez los abismos azules. Dentro de aquel enorme camión tuvo la íntima y festiva sensación de que siempre en la vida había sido camionero y se rio a solas pensando en su frase burlesca: con esta cara que me mando.

Testigo del 9 de abril

Alejandro Obregón, con un lienzo bajo el brazo, pasaba rumbo a la marquetería por la misma avenida cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán. Ese 9 de abril de 1948 fue testigo y espectador de ese episodio que cambió la historia de Colombia. Vio de pronto el cielo oscuro, denso y terrible del atardecer, y la multitud desconcertada por el crimen. Vio a las mujeres que lloraban enchumbando sus pañuelos blancos en la

sangre del muerto. El recorrido por la ciudad en llamas fue motivo de varios bocetos y proyectos pictóricos. Él tenía una exposición el 15 de abril de 1948 en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. En la muestra incluyó treinta y cuatro óleos, cuatro temples y nueve dibujos que no alcanzó a enmarcar, una muestra que desató una encarnizada polémica en el sector cultural y político de la ciudad y el país. Unos lo calificaron de genial y otros de descabellado. En su exposición presentó unas pinturas alusivas a lo que acababa de vivir la ciudad seis días atrás.

El pintor de lápidas

Ya todo el mundo en Alba-la-Romaine sabía que Alejandro Obregón era el pintor y el reparador de las lápidas del cementerio del pueblo. Aquello fue una experiencia formidable en su formación. Luego de ir a España e Italia, y mirar durante horas en varias oportunidades, como quien descifra un viejo misterio, aquellas obras de Piero della Francesca, en especial, sus frescos, se consagró a estudiar las técnicas y los materiales aplicables a la pintura mural. Además de estudiar en profundidad los frescos, se interesó por la creación de murales transportables.

Al cementerio local iba con Benito Fernández, un albañil, refugiado español. Recorrían todo el pueblo, de casa en casa, preguntando quién quería hacerle un homenaje a uno de sus muertos o desaparecidos de la guerra. La gente se iba apuntado al trabajo: pintar retratos de muertos. No daban abasto, porque cada casa tenía uno o más muertos de la Segunda Guerra Mundial.

Se encontraron con muchos refugiados españoles, con sus muertos encima, tanto de la guerra civil española como de la Segunda Guerra Mundial. Las familias le entregaban una foto pequeña del muerto, y Obregón emprendía el ritual de resucitarlo a través de su pincelada.

Picasso está ahí

Una noche se lo encontró en un bar parisino y el español lo invitó a sentarse en su mesa. Picasso era efusivo y de una calidez entrañable. Invitó a Obregón a tomar dos cervezas y durante los cuarenta y cinco minutos que estuvieron juntos no pudieron conversar mucho porque la gente se arremolinó a pedirle autógrafos. Su cercanía ya estaba dada para siempre con Obregón, quien desde muy joven se reencontró con algunas señales de su influjo inevitable en sus bodegones, paisajes o retratos. Picasso firmó incontables autógrafos y se les juntaron las dos cervezas a sorbos difíciles. Era algo delirante, casi demencial y Picasso empezó a rehuir esa fama monstruosa y a aislarse. Obregón le contó en el almuerzo a Freda Sargent de su encuentro con Picasso. Ella se había tropezado con él, pero lo había visto en la distancia, sin atreverse a saludarlo. Freda se rio cuando vio los gallos que estaba pintando Obregón en Alba-la-Romaine, donde vivía. Intuyó que, entre sus ejercicios pictóricos, estaba descifrar y zafarse del influjo de Picasso. Obregón lo sentía así. No quería parecerse a nadie más que a sí mismo.

Un elefante en el bar

—Bueno, llegamos. ¿Qué hay que hacer? —preguntó el domador.

—Dele la orden al elefante de golpear esa puerta —dijo Alejandro.

—¿Esa puerta? —preguntó extrañado el domador.

—Sí, esa puerta —ordenó Alejandro señalándola.

La trompa del elefante golpeó una sola vez la puerta de entrada del bar, con un estropicio que resonó en todo el ámbito cerrado y desestabilizó la ventana. Del fondo del bar solo se escuchó la alarma de Eduardo Vilá: “¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?”. Alejandro le dijo al domador que le diera la orden al elefante de que golpeara por segunda vez la puerta. El segundo golpe resonó dentro y fuera del bar y

dejó temblando la estructura de la puerta. Eduardo, en pijamas, buscó un rifle creyendo que eran unos asaltantes. Estaba a punto de disparar cuando sonó el tercer golpe y el silencio paralizó todo alrededor del domador, el elefante y Alejandro Obregón. Después de ese silencio, Vilá, armado con un rifle, abrió la puerta.

—¿Qué es esta locura? —preguntó cuando vio al elefante en la

puerta y detrás a su amigo Alejandro Obregón, quien lo miraba con

picardía, muerto de la risa.

—¡Nojoda, Eduardo, ¿no me vas a vender la cerveza?

El elefante sacudió sus trompas y miró a esos extraños personajes que lo habían sacado del circo mientras todo el mundo dormía, y dejó en la puerta del bar La Cueva la enorme y pesada huella de sus patas en la madrugada.

El Vaticano quiere una virgen

En 1974, Daniel Lemaitre Jr. había invitado a su amigo Alejandro Obregón a formar parte de una agencia publicitaria denominada Aldabón, que trabajaría desde Cartagena para todo el país. Ahí estaba también Alonso Restrepo, amigo del artista, coleccionista de arte y de precolombinos y muy conocido por los almacenes de moda masculina El Paraguas Rojo, en Bogotá, del que él mismo era su modelo publicitario. Y se unió el publicista Jimmy Méndez, quien sería el creativo y ejecutivo de cuentas. Aldabón Publicidad se instaló en el segundo piso de la Calle del Landrinal con la Calle de la Amargura, el corazón amurallado de Cartagena, en un bello ambiente de paredes blancas, alfombras azules y muebles coloniales encargados especialmente a artesanos de Popayán. Abajo estaba ni más ni menos que la taberna La Quemada, que a la sazón se convirtió en el bar personal de Alejandro y de toda la agencia. El bar lo habían inventado para la filmación de Quemada y para grabar escenas con Marlon Brando, pero después que se filmó la película se convirtió en un bar por iniciativas de algunos empresarios locales, y sus paredes se ambientaron con las fotos de la filmación de la película.

El mural en las Naciones Unidas

Cuando Alejandro Obregón llegó a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, dijo al entrar y ver el blancor de un muro altísimo: “¡Esa es mi pared!”. Lo dijo impulsivamente sin intuir que esa pared, pocos años atrás, la habían reservado a Pablo Picasso y a George Braque para un mural. Estaba dispuesto a empezar a trabajar inmediatamente.

La única condición que puso fue que le dejaran el hall. Cuando Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general del organismo, lo supo le dijo a Obregón que la pared que él había elegido estuvo reservada para Picasso y a Georges Braque. Y Obregón exclamó: “¡Pero sí ellos ya están muertos!”. Le dejaron la pared que da la bienvenida. Picasso y Braque soñaron pintar un mural en esa misma pared, pero Obregón fue el elegido.

—El azar tiene leyes misteriosas —le dijo García Márquez—. ¿De dónde crees que eran las tallas de madera africanas que tanto sedujeron a Picasso?

—¿De dónde? —preguntó Obregón.

—De la tribu de los Makondos.

Esas obras que sedujeron a Picasso habían sido talladas por artistas de Tanzania y Mozambique, en el reino de Makonde. Picasso enriqueció su búsqueda artística con ese legado ancestral.

—El turno le tocó a Macondo —dijo riéndose García Márquez.

—¡Nos tocó el turno en Colombia! —gritó Obregón.

La revolución de Obregón

Muchas veces Obregón ha estado allí, en ese límite entre la catástrofe y la inocencia. Su vida había transcurrido en ese límite, al borde del precipicio. Dijo alguna vez: “Y no pasa nada, porque todavía toca ¿no? Es terrible, es difícil, pero juro que no tengo queja porque me tocó vivir así”. Una vez, unos niños le preguntaron porqué no pintaba el cielo. Dijo: “Es jarto pintar el cielo. ¿Porqué no pintamos el infierno?”.

Abrió los tarros de pintura roja, azul y amarilla y les pidió a los niños que pintaran ellos el infierno. Entonces los niños metieron las manos en los tarros de pintura y salpicaron los colores sobre una hoja en blanco.

“Así es el infierno. La catástrofe. Como el arte. Se parece mucho a la magia”, les dijo a los niños.

Para él, la magia es el punto y coma de la realidad.

Alguna vez Marta Traba dijo que “los pintores jóvenes deberían pasar delante de Alejandro Obregón, como Ulises delante de las sirenas, pero en este caso, con los ojos vendados”. La sentencia fue recordada por el poeta Santiago Mutis.

Para Obregón no fue la razón y la inteligencia los que lo llevaron a descubrir la vigilia voraz de los cóndores en las alturas de los Andes, las flores carnívoras de la selva colombiana, el toro absorto en la hierba a punto de ser embestido por una nube, y el pez volador con nostalgia de ola. Fue el azar, la intuición, la emoción, los que lo llevaron a buscar los colores del océano, los secretos terrestres y celestes. La misma magia que lo llevó a trazar una flecha inmensa en la arena a la inversa de una bandada de alcatraces en el cielo de Cartagena y con las manos a gritos aletear su mensaje a los pájaros, para desviar su rumbo, al lado de los vientos.

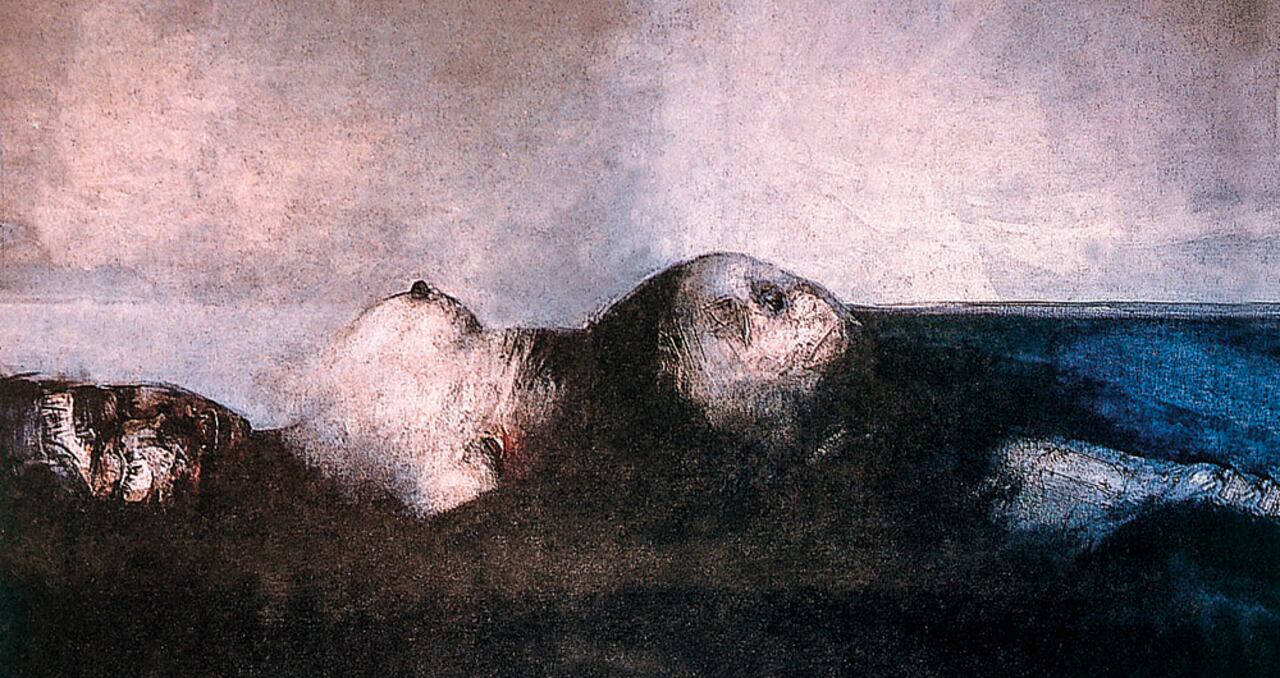

La última noche del cóndor

El artista Alejandro Obregón murió en los brazos de su hija Silvana el sábado 11 de abril de 1992. La misma noche de su muerte en el Hospital Bocagrande, Bibiana Vélez, quien estaba allí acompañando a su madre hospitalizada, vio al salir de la habitación, a través de una puerta entreabierta, a un hombre que agitaba suavemente sus manos en el aire diciendo adiós, pero no alcanzaba a identificar que era Alejandro Obregón. Diego fue a la funeraria a buscar el ataúd sencillo y modesto para su grandeza. Sus manos férreas de halconero que jamás estuvieron quietas tenían el fulgor de diez ojos a punto de despertarse. Silvana lo vio intacto, vestido de blanco, con el semblante de guerrero imperturbable que no le dio tregua al tiempo de envejecerlo, con aquella dignidad de un dormido plácido que sueña con el océano. Silvana puso cerca de sus manos, dentro del ataúd, una botella helada de Dom Perignon para su viaje a la eternidad, acompañada de algunos pinceles, fotos de sus hijos y nietos, y el rosario con el que había rezado todos esos días de sufrimiento innombrable. Una nube oscura que descendía lenta e inexorable trajo la lluvia en aquel sábado ardiente.