Libros

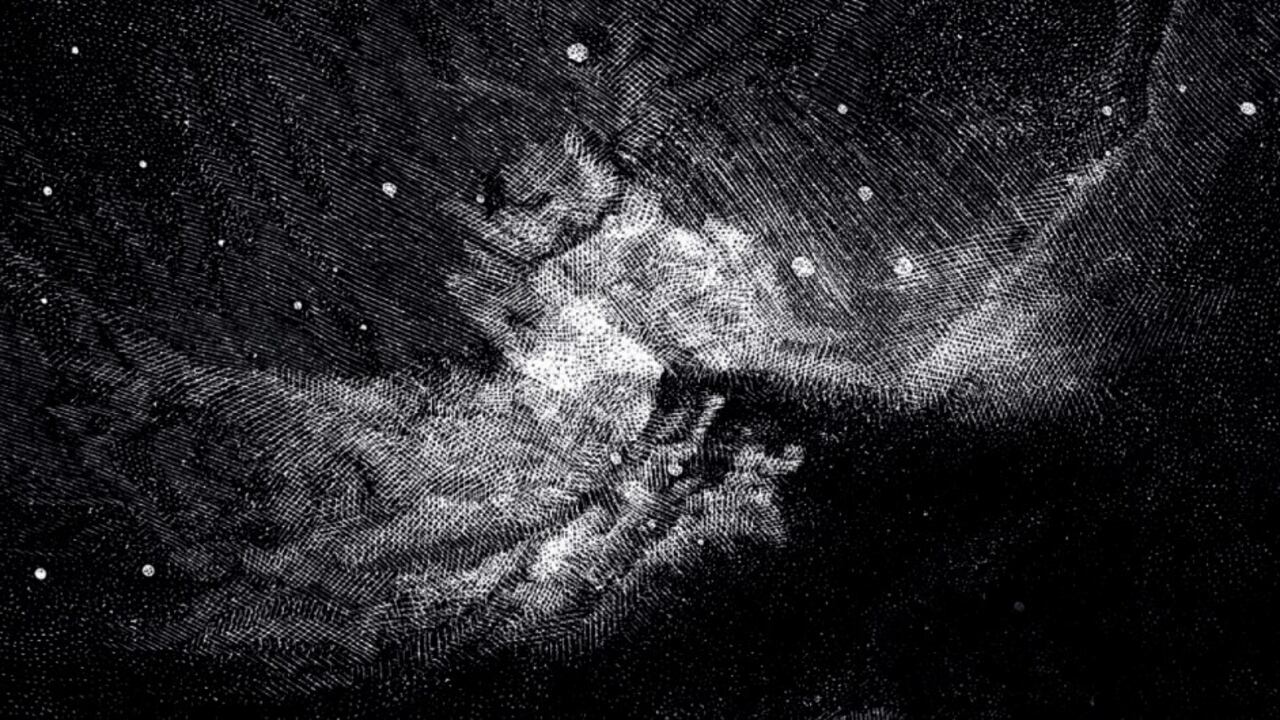

Lectura en Semana: avance de ‘La sombra de Orión’, de Pablo Montoya

Después de varios años malviviendo en París, Pedro Cadavid regresa a Medellín a trabajar como profesor universitario y se encuentra con una ciudad conmocionada.

1

Es la medianoche. Mil quinientos hombres se movilizan. Han salido de la Cuarta Brigada y las estaciones de la Policía Metropolitana. Ahora atraviesan Otrabanda y ascienden por la calle San Juan. Van en camiones, carros, motocicletas y tanquetas. El silencio, ante los motores, se escabulle por entre las ramas de los árboles, los aleros de las casas, las alcantarillas envueltas en sus alientos de podre. Los vehículos se parquean arriba de la iglesia de la América. Allí, inclinados sobre mapas y alumbrados con linternas, los altos mandos dan las últimas indicaciones. El grueso de los uniformados debe continuar a pie hasta que se controlen los primeros barrios. No han comido nada desde hace horas. No han fumado ni bebido, y en murmullos, en silencio o con jaculatorias intermitentes, se encomiendan a María Auxiliadora y a la Virgen del Carmen. El Comando Especial Antiterrorista, que conoce esos parajes, toma la delantera. Se adentra por las calles de San Javier y va guareciéndose detrás de los postes de la luz eléctrica y de los árboles de troncos más gruesos. El objetivo es atravesar el 20 de Julio, llegar hasta la entrada de El Salado y apoderarse del liceo. A través de radios y binoculares, los orientan quienes se tomaron en días anteriores las partes bajas de la zona. El Diablo, al cruzar un descampado, más allá de la terminal de buses, ordena a sus hombres que pongan las bayonetas en las bocas de los fusiles. Ultiman con ellos a los milicianos campaneros con los que se topan por el camino. Es un procedimiento simple y efectivo. Sin hacer ruido, los hieren en el abdomen, en las piernas y en los brazos. Les prometen la vida si confiesan el paradero de sus compañeros, pero cuando constatan la información, los rematan con los cañones afilados. El Diablo, jefe del Comando, es rechoncho, macizo, de vellos gruesos que le brotan de la piel como una coraza. Sus ojos son de un negro chispeante. En sus sienes hay protuberancias pequeñas que, según sus subalternos y sus enemigos, lo emparentan con Satanás. Con bisbiseo ronco, sigue dando las instrucciones. Ubica a algunos de sus hombres en ventanas de los apartamentos de San Michel, abandonados por sus residentes a causa de la guerra, para disparar las balas trazadoras. Atrás vienen los demás escuadrones. Unos se enrumban hacia Belencito Corazón. Allá, desde hace unos meses, los grupos paramilitares tienen controlados los sitios más estratégicos. Y hay una ondulación de caídas, resbaladas y brincos. Voces en sordina, exclamaciones encuevadas, respiraciones rotas suenan como látigos. Una oscuridad tupida lo envuelve todo porque han cortado el fluido eléctrico. En las casas las personas intentan dormir en vano. Saben que algo importante y terrible sucederá. La espera y el silencio, durante minutos extensos, se tocan para separarse enseguida. Entonces dos helicópteros surgen y tajan el aire con sus hélices estridentes. Los hombres del Comando, al verlos, se encogen, se agachan, se acurrucan. El Diablo, la Miniuzi empuñada y erguida a la altura del vientre, sale de un rincón del liceo y grita: ¡Disparen, malparidos, que comenzó la fiesta! Y es como si cayera un aguacero gigantesco sobre La Comuna.

2

París-Madrid-Bogotá-Medellín era el itinerario. La fecha del retorno coincidía con la de su partida, años atrás. Pedro Cadavid llevaba un equipaje engorroso. Una maleta con obsequios para sus hermanas y amigos. Una tula llena de discos de música y disquetes. Su vieja mochila arhuaca atestada de carpetas. Los libros conseguidos en París debían arribar a Medellín semanas más tarde. Los había enviado por barco en cajas de a cinco kilos. El avión aterrizó con retraso en el aeropuerto de Barajas. Cadavid corrió para que el vuelo a Bogotá no lo dejara. Hizo, exhausto, la fila de abordaje. Un hombre, a su lado, lo observaba de pies a cabeza. Compartieron un saludo. El otro quiso dialogar, pero Cadavid sacó unas hojas de la mochila y se concentró en ellas. Ya en el avión, no demoró en quedarse dormido.

Los últimos días habían sido difíciles. Cerrar el ciclo de una estadía larga, separarse de su familia y de la ciudad en la que hubiera querido quedarse, era doloroso. La víspera del viaje había caminado por el Parc de Sceaux. Delante del lago resplandeciente, viendo a los cisnes y a los patos deslizarse por el agua, mientras el sol caía con lentitud y uno que otro caminante deambulaba por los senderos, Cadavid reconoció que su paso por París había terminado. Iba a llorar pero no pudo. Tenía, en cambio, urgencia de presenciar el espectáculo de la luz moribunda. Todo lo suyo en la gran ciudad finalizaba en medio de los matices de una melancolía estival. En tanto se dormía en el avión, vio una vez más los árboles del parque, el lago perfectamente rectangular, las alas de los cisnes. Pero, de pronto, empezaron a caer cajas y bolsas con chécheres de cocina, prendas de vestir, papeles y lapiceros. El polvo fue cubriendo la antesala del sueño. Y, en vez de la naturaleza domesticada del parque, emergió el apartamento de Antony, ya vacío y sin nadie, donde Pedro, Manuela y Susana habían vivido.

El aeropuerto El Dorado se veía fantasmal. Cadavid tenía unos euros, pero las oficinas de cambio, como los restaurantes y las tiendas, estaban cerradas. Al preguntar qué sucedía, un guardia le respondió que al presidente le habían hecho un atentado. Cadavid recordó entonces que ese día era la posesión del mandatario. Le dijeron que durante la ceremonia se habían disparado morteros cuyo destino no había sido la plaza de Bolívar, sino un barrio popular próximo. El atentado lo había hecho la guerrilla de las FARC y el resultado fueron varios muertos y heridos. Cadavid averiguó sobre la última conexión de su viaje y supo del nuevo retraso. Una avioneta estaba varada en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Rionegro. Pedro quiso llamar a Raquel, su hermana, para avisarle de la tardanza. Pero se dio cuenta de que no tenía un peso en los bolsillos. Le pareció vergonzoso pedirle dinero a alguien.

Lo más leído

Supuso que sus familiares, informados de los tropiezos de la jornada, lo aguardarían en el aeropuerto. El vuelo a Medellín, finalmente, se programó y Cadavid llegó en la madrugada. No había ningún familiar suyo esperándolo. Giró y vio al hombre de la fila en Barajas.

—¿Algún problema? —preguntó.

Pedro explicó la dificultad y el hombre le ofreció una moneda para llamar.