EDUCACIÓN

¿Calificar o evaluar? A propósito del reciente debate en redes

Los profesores dedicamos un tiempo inmenso a calificar, lo que no nos permite asumir responsablemente la tarea esencial de evaluar. El profesor Julián de Zubiría analiza esta tensión a partir del debate en redes que se dio a raíz de la respuesta de un niño mexicano a la pregunta de su docente de matemáticas.

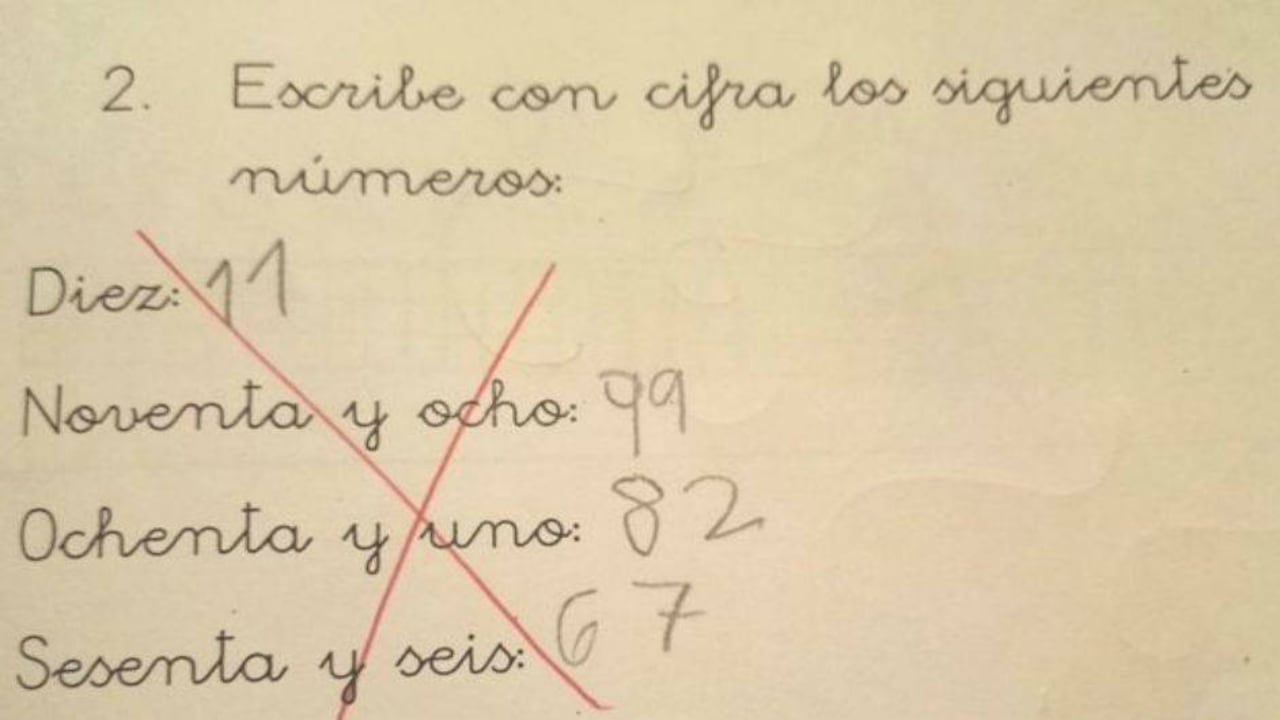

La semana pasada, un trino de un padre de familia mexicano se viralizó en las redes, algo muy poco común en temas educativos. El problema se originó porque el profesor había señalado en un ejercicio colocado a niños pequeños que deberían indicar con cifras los “siguientes” números. De manera muy original, un niño de 7 años respondió una cifra siguiente a la que se señalaba en números, pero el profesor calificó como equivocada dicha respuesta. El padre, en cambio, sostenía que la respuesta de su hijo era correcta. El problema dividió a los tuiteros, ya que muchos estuvieron de acuerdo con el padre. En el debate terció la Real Academia de la Lengua en defensa del docente. Sin embargo, se puede plantear que, pedagógicamente, el debate está mal planteado.

En contexto: Respuesta de un niño de 7 años provocó tal discusión que hasta la RAE tomó partido

Con frecuencia, los docentes dedicamos enorme tiempo a calificar trabajos y exámenes de nuestros estudiantes. El problema es que por estar tan obsesionados con la calificación, hemos terminado por descuidar lo esencial: la evaluación. Nos hemos dedicado a certificar los procesos de aprendizaje, cuando esa es la función menos importante de la evaluación a nivel escolar. Debido a ello, la relación que establecemos con estudiantes, y por lo tanto, con padres de familia, gira en torno a si “aprobaron” o “reprobaron” los exámenes, las asignaturas y los cursos. Este es un claro indicador del predominio que sigue teniendo el sistema educativo tradicional en Colombia y América Latina.

Desde el punto de vista pedagógico, la pregunta central es: ¿Para qué debemos evaluar en la escuela? La evaluación nos sirve fundamentalmente para dos grandes cosas: Para establecer cómo están los niños al iniciar un proceso educativo, en lo que se conoce como la evaluación diagnóstica; y para determinar en qué nivel del desarrollo se encuentra en un momento dado el estudiante, para saber cómo impulsarlo, en lo que se conoce como evaluación formativa. El fin de la escuela debería ser favorecer el desarrollo integral de los niños. Por tanto, la finalidad esencial de la evaluación debiera ser ayudar a determinar el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante, para jalonar su proceso educativo a partir de allí. Ninguna de estas dos funciones tiene que ver con el debate que se dio en las redes, ya que la escuela sigue obsesionada con la calificación y certificación de los aprendizajes, cuando hace mucho tiempo deberíamos haber relegado esa finalidad. Aun así, el peso de la tradición sigue siendo tan abrumador que seguimos debatiendo en torno a una pregunta equivocada: ¿Quién tenía la razón? ¿El profesor o el estudiante? ¿A quién, en últimas, había que certificar?

No usar pruebas diagnósticas sería análogo a que los arquitectos e ingenieros no realizaran estudios de suelos antes de levantar sus casas y puentes. Cualquier arquitecto que incumpliera este principio, sería despedido por irresponsable. Sin embargo, en la escuela tradicional, que sigue siendo bastante hegemónica en los colegios de América Latina, es poco frecuente que los maestros realicen evaluaciones diagnósticas al iniciar cada año y es todavía más raro que la realicen los docentes en las universidades. Allí la evaluación diagnóstica es casi inexistente, ya que, contrario a lo que se cree, en muchos aspectos sigue siendo el nivel del sistema educativo más tradicional de todos.

Las evaluaciones diagnósticas deberían realizarse no solo para conocer el nivel alcanzado de los estudiantes en los conceptos, procesos y competencias que se supone que ya deberían dominar, sino que, adicionalmente, deberían ayudarnos a determinar si los nuevos contenidos están muy por encima o muy por debajo de lo que podrían llegar a dominar los estudiantes, si contaran con la mediación adecuada. Pero si no se hacen las evaluaciones diagnósticas sobre las competencias previas, mucho menos sobre los contenidos por ser abordados, en lo que se conoce en educación como la determinación de la zona de desarrollo potencial.

Aun así, el papel fundamental de la evaluación debería ser formativo. Deberíamos determinar el nivel alcanzado por el estudiante en su desarrollo y estimar qué le falta para seguir avanzando. Deberíamos ayudar a precisar las dificultades del proceso hasta el momento desarrollado. La evaluación debería brindar la información necesaria para saber qué ajustes se deberían hacer al proceso por parte de los docentes, los padres y los estudiantes. En este sentido, todos deberíamos aprehender de ella.

Con seguridad, desde décadas atrás muchas innovaciones pedagógicas han explorado con evaluaciones centradas en el desarrollo, tal como se está haciendo actualmente en todos los colegios de Francia y Cataluña. Algo análogo está haciendo con rigor y responsabilidad el Icfes al evaluar competencias transversales para diversos grados y que no corresponden a asignaturas particulares, sino a procesos de carácter más general y estructural; por ello mismo, sus pruebas son más confiables para saber cómo van los procesos cognitivos y valorativos de los estudiantes colombianos en los diferentes momentos del proceso educativo. Pero, pese a estos avances, por lo general, las evaluaciones en los colegios y en las universidades siguen centradas en asignaturas y en conocimientos particulares y rutinarios, como vestigio de una escuela tradicional que se resiste a morir y de un paradigma que tiempo atrás deberíamos haber superado: El paradigma de la transmisión de la información.

Para leer: ¿Sirven las tareas?

Un docente preocupado por determinar el nivel de desarrollo alcanzado por su estudiante, no hubiera tachado la respuesta del alumno mexicano, sino que indagaría por qué la dio. Con seguridad, intentaría evaluar las estructuras profundas a nivel cognitivo, valorativo y comunicativo que subyacen a las respuestas de sus estudiantes. Necesariamente, elaboraría evaluaciones teniendo en cuenta el uso pedagógico que daría a sus resultados, involucrando diversas dimensiones y con adecuada retroalimentación para orientar el proceso de sus estudiantes.

En la universidad, el problema es aún más grave, ya que suele ser común que el docente entregue los resultados de exámenes y trabajos días antes de culminar el curso. Esas pruebas y esos trabajos carecen de cualquier valor, ya que, si el papel de la evaluación es estimar el nivel alcanzado –para determinar qué ajustes realizar–, cuando se entregan sus resultados, culminado el curso, dichas pruebas perdieron cualquier pertinencia pedagógica.

Esto es así, ya que, si hiciéramos una evaluación a un grupo de estudiantes y no brindamos ninguna retroalimentación de los aciertos y debilidades, y si, hipotéticamente, meses después volviéramos a hacer la misma prueba, los resultados serían exactamente iguales; es decir, que los estudiantes y el docente, no habrían aprehendido de la evaluación previamente realizada. En este caso, se perdió el tiempo, como suele pasar hoy en tantos procesos educativos desaprovechados para el desarrollo, por la inexplicable obsesión del sistema educativo en el aprendizaje.

Para terminar, si un docente no permite que sus estudiantes saquen calculadora, libros, cuadernos e internet es porque en sus evaluaciones los estudiantes no tienen que pensar. Y si la pregunta que hace en un examen se puede resolver directa y exactamente en Google, es porque tampoco fue diseñada para pensar, ya que Google no piensa.

Como puede verse, las evaluaciones rutinarias y tradicionales, que siguen dominando la educación colombiana, son una prueba más del peso que sigue manteniendo la educación tradicional en el país. Lo peor es que tenemos uno de los decretos más progresistas en materia de evaluación en el mundo (el decreto 1290 del año 2009), hasta tal punto que a los docentes europeos los asombra el saber que en Colombia podemos diseñar en cada institución libremente nuestro propio sistema de evaluación, pero que, por el peso abrumador de los enfoques tradicionales, la gran mayoría de evaluaciones en el aula sigue siendo informativa y fragmentada.

Tristemente, los profes, en pleno siglo XXI, seguimos dedicando excesivo tiempo a la calificación y muy poco a la evaluación. Por lo tanto, el debate en redes no lo perdió ni el niño ni el docente, sino la inaplazable revolución pedagógica que necesitamos en el país para centrar el trabajo de las escuelas en el desarrollo y no en el aprendizaje, como desafortunadamente ha sido la costumbre desde tiempos inmemoriales. Algún día –y ojalá no esté muy lejano–, el énfasis de la educación será el de impulsar el desarrollo de los niños y jóvenes vinculados a dicho proceso. Uno de los requisitos para lograrlo es que comencemos a dedicar más tiempo a la evaluación y menos a la calificación.