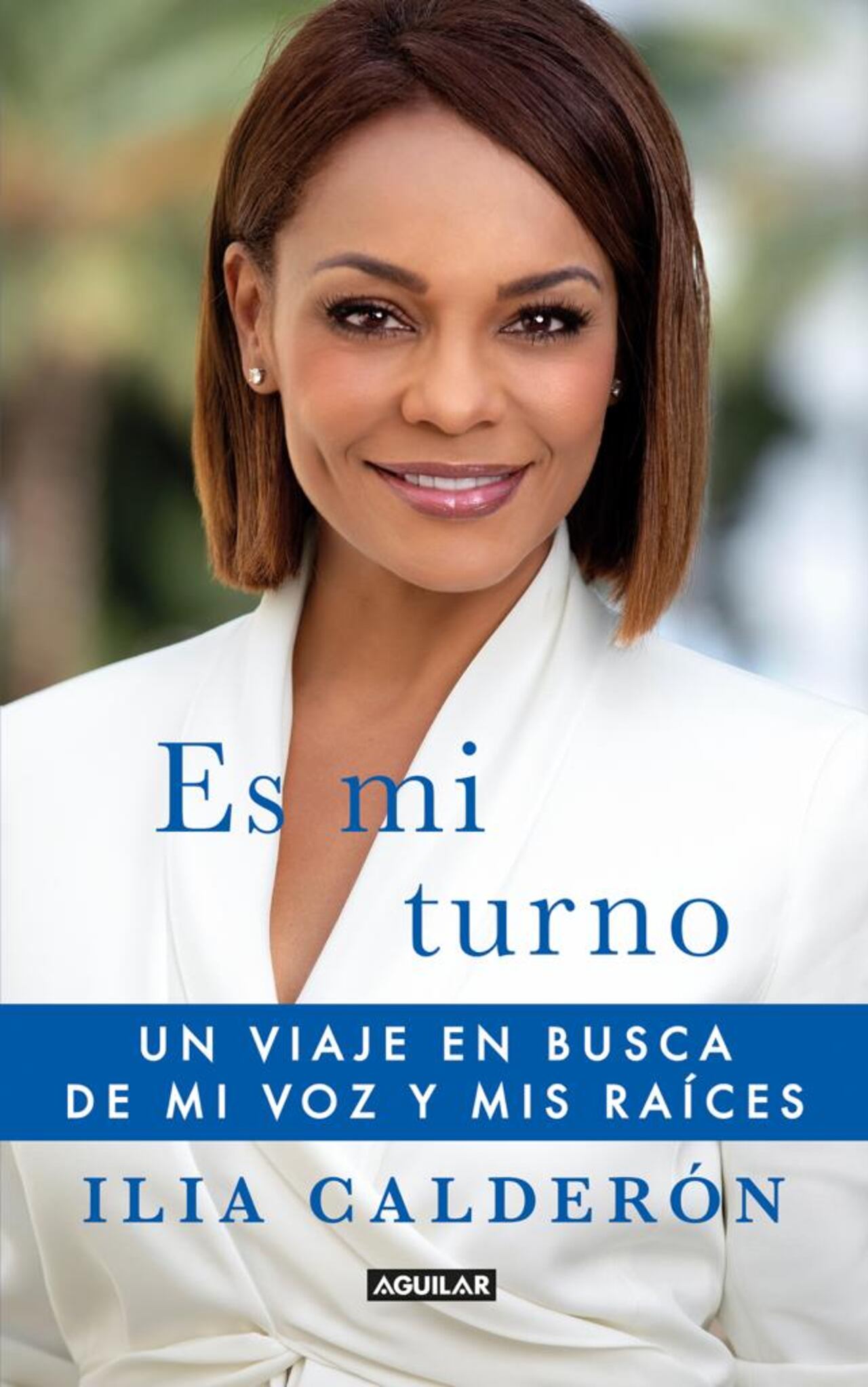

Personaje

El turno de Ilia Calderón

La colombiana, presentadora de Telemundo en Miami, cuenta en su libro cómo ha logrado superar los prejuicios racistas de las sociedades donde ha vivido. Aquí relata una de las experiencias mas duras con Chirs Baker, un alto miembro del Ku Klux Klan.

Ilia Calderón se sentía como una niña tìpica colombiana en el Chocó, el departamento donde se crió. Pero cuando salió de allí a otras zonas del país para adelantar sus estudios profesionales todo cambió. Empezó a vivir lo que muchas personas sienten cuando son segregadas solo por el color de su piel y su raza. Todas estas vivencias las cuenta en su libro Es mi turno (Aguilar), donde la periodista y presentadora del canal de Telemundo ofrece sus inspiradoras memorias. En este articulo, SEMANA publica el prólogo del texto escrito por ella, la primera presentadora afrolatina de un noticiero hispano de preminencia en los Estados Unidos. En él encontrara su voz, sus sueños, pero sobre todo su lucha para superar los prejuicios y acoger su identidad.

“Toda mi atención se concentraba en su rostro. Es lo que recuerdo con mayor claridad a más de dos años de nuestro encuentro. Ese rostro que se había enrojecido de furia solo con verme y continuaba alterado, indignado. Los orificios de su nariz se le dilataban con la respiración agitada que intentaba controlar sin mucho éxito. Me respondía rápido, sudoroso, prendido como una mecha, sin dejar hablar a nadie. Y de pronto, lo escuché de sus labios:

—Te vamos a quemar.

Estábamos en medio de la nada, en una zona rural, remota, y en propiedad ajena. Nuestros celulares no tenían cobertura, y el sol comenzaba a caer rápido entre los enormes árboles que nos rodeaban. Árboles que parecían recordarnos que no sería fácil salir de ese claro del bosque si nuestros anfitriones no nos lo permitían. El olor a repelente de mosquitos de mis brazos se mezclaba con el de whisky y cigarrillo procedente de la boca de mi interlocutor, mientras la conversación, por momentos, se acaloraba más y más.

Lo más leído

—¿Me va a correr de aquí? —acerté a preguntar, recordando las antorchas y la cruz que yacían en la tierra, a varios metros de nosotros.

—No, te vamos a quemar —repitió sin dudar, sin pestañear.

—¿Me va a quemar? ¿Cómo lo va a hacer? —lo corté, entre indignada y asustada.

—No importa cómo, lo dijo Dios —disparó, observando desafiante y con desagrado cada uno de los rasgos de mi cara. Mi nariz, mis labios, mis pómulos, mi cabello. Aunque por mis venas corren mil y una herencias, todo en mí grita “negra”, y mis raíces africanas son incuestionables. No hay duda: yo, Ilia Calderón Chamat, soy negra. Colombiana, latina, hispana, afrocolombiana, mezclada y todo lo que quieran llamarme o yo prefiera denominarme, pero negra. Con un apellido castellano-judío y otro árabe-sirio, pero simplemente negra a ojos del mundo. Y él, mi furioso interlocutor en ese remoto y desolado paraje de Carolina del Norte, era Chris Barker, el dirigente máximo de la orden de los Leales Caballeros Blancos del Ku Klux Klan. El mago imperial de esta rama supremacista blanca que se ha propuesto “volver a convertir Estados Unidos en nación blanca y cristiana, fundada en la palabra de Dios”. —No quiere decir que lo hará físicamente… —su esposa intentó suavizar la tensión.

—Sí, físicamente sí lo haremos —la corrigió veloz, y regresó su mirada y sus palabras afiladas hacia mí—. Estás en mi propiedad ahora.

En efecto, estaba en su propiedad, rodeada de su gente, y en una discusión que ya no tenía marcha atrás. El sol ya se había ocultado por completo. La noche se comía el espacio a nuestro alrededor. Las únicas luces eran las de nuestras cámaras, que apuntaban al hombre que me decía con total frialdad, y con todas las sílabas, que “me iba a quemar”.

Sentí miedo, no lo voy a negar. Miedo como nunca. Miedo a que mi suerte ya estuviera escrita. Miedo a no volver a ver a Anna, a Gene, a mi familia. Y miedo a que tantas preguntas que siempre tuve se quedaran esa noche sin contestar.

Mejor me callo; mejor no le pregunto nada más y que su ira no escale, pensé por una milésima de segundo. Sí, el silencio, el sigilo, el mutismo que nos hace invisibles… como hemos hecho por los siglos de los siglos para sobrevivir, y que siempre nos ha funcionado… sí, como aprendí desde pequeña, como nos aconsejaron en la iglesia y en la escuela… callar, caminar de puntitas… ¿O no? ¿O mejor no me callo? Mi cabeza daba vueltas a velocidad vertiginosa. ¿Mejor le contesto y le digo que es un monstruo, que es un loco, que está enfermo, que está equivocado, que nadie me amenaza de esa manera? ¿Que yo soy un ser humano como él y no tiene derecho a hablarme así? Con tanta emoción y confusión mi mente colapsó, sentada frente al odio hecho persona, y a merced de ese odio al cual siempre quise mirar directamente a los ojos, con la esperanza de encontrar tantas otras respuestas que buscaba desde niña: ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué el color de la piel nos define? ¿De dónde nace ese odio?

¿Qué nos une a los seres humanos y qué es lo que tanto nos separa, hasta el punto de repudiarnos de tal modo? Y, la pregunta más apremiante: ¿Cómo había llegado yo hasta aquí, y cómo iba a salir de esta… callando, como siempre, o confrontando?

Porque el silencio tiene un precio. Y, aunque yo lo ignoré durante casi toda mi vida, el silencio, como el odio, el amor, el miedo y el valor, también tiene color”.