PERSONAJE

Robin Williams, las lágrimas del payaso

Cuatro años después de su muerte, una nueva biografía revela el viacrucis emocional que Robin Williams escondía detrás de su brillante fachada cómica. Un ‘showman’ único, su infancia sin arraigo marcó una vida de adicciones y una búsqueda constante de la aprobación de los demás.

Aquienes tienen el don de hacer reír y lo usan para el disfrute de millones, como Robin Williams, se les aprecia en la vida y en la muerte. Admirado por su comedia ocurrente, chispeante, física, que parecía improvisar acentos y personajes con agilidad sorprendente, Williams construyó un nicho tan propio que, cuatro años después de su muerte, nadie ha llenado su vacío. En su muy variada carrera en teatro, televisión, cine y monólogos, solo le faltó un premio Tony para completar el codiciado ‘EGOT’, pues sí ganó el Grammy, el Óscar y el Emmy. Por algo directores de renombre como Steven Spielberg (trabajó con él en Hook) y Christopher Nolan (lo dirigió en Insomnia), no ahorraron elogios para describir sus talentos artísticos y lo mucho que aportaba como persona. Pero Garry Marshall, director y productor que le dio su primera oportunidad en televisión, dio en el clavo al anotar su cruel paradoja: “Robin hizo feliz a todo el mundo menos a sí mismo”.

Puede leer: Una mandataria sin igual

Williams dio pasos en falso, lo que resulta inevitable en casi 40 años de carrera, pero tuvo muchos más aciertos. Hizo reír desde que debutó en la televisión, como extraterrestre, en el programa Mork & Mindy, y ese éxito lo condujo con el tiempo a la pantalla grande. Y a pesar de que su faceta cómica avasallaba, no se encasilló. Se probó como actor dramático en cintas como Awakenings (1990), Good Will Hunting (1997), un rol que le valió el Óscar a mejor actor de reparto, y Dead Poets Society (1989), como el inolvidable profesor Keating (“O Captain! My Captain!”). No hubo nadie como Williams y no habrá nadie como él. Con su manera de expresarse verbal y físicamente rompió idiomas y fronteras. Por eso, cuando en 2014 se propagó la noticia de su suicidio, a sus 63 años, el vacío se sintió por igual en San Francisco, Río de Janeiro, Kinshasa y Melbourne. Su trabajo conmovió a un público global.

Su huella se mantiene vigente gracias a portales como YouTube que permiten ver sus especiales de comedia stand-up y decenas de entrevistas desde los años setenta hasta poco antes de morir. Son francas y cargadas de su talento desbordante, como una en el Actor’s Studio, en la que responde la pregunta de cómo trabaja su cerebro con una improvisación maravillosa. También sigue viva porque hizo tantas películas desde el comienzo de los años ochenta que no es difícil encontrarlo en televisión, en cintas de corte familiar como Mrs. Doubtfire y Patch Adams, que le permitieron desplegar sus virtudes camaleónicas y llegarles a varias generaciones.

Le recomendamos: Jeffrey Bezos, el dueño del mundo

La memoria

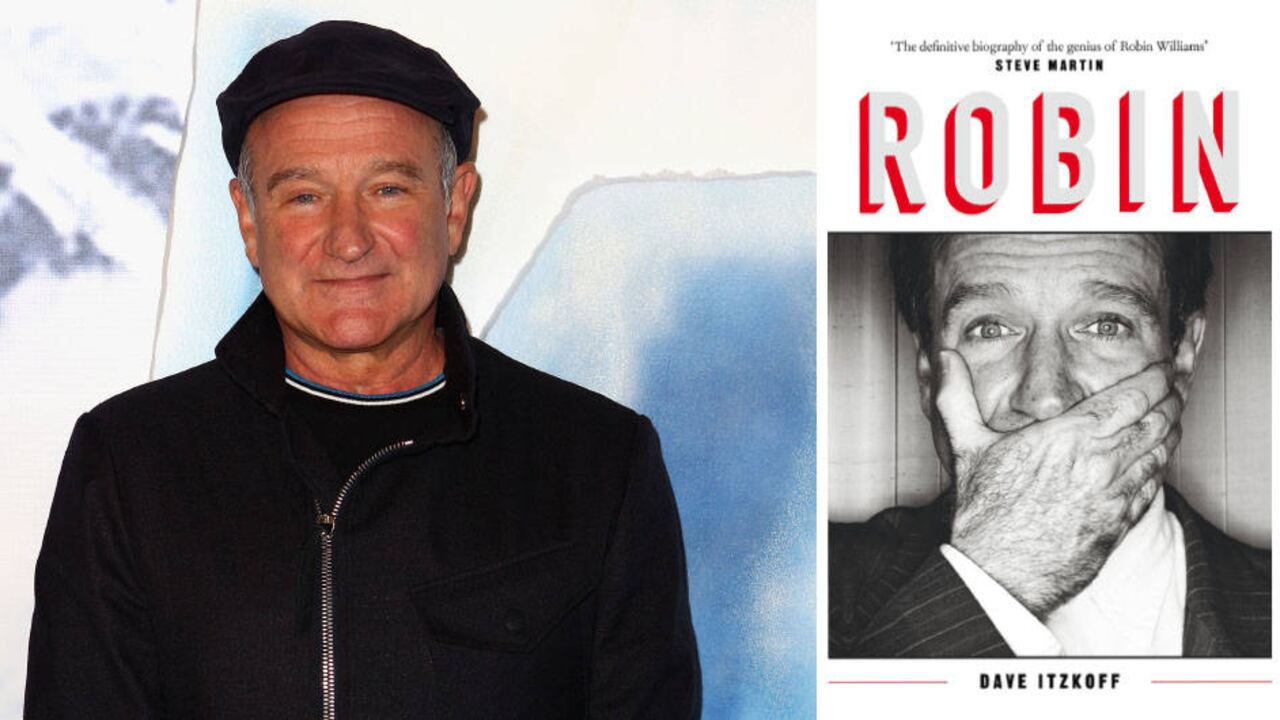

Además de su impronta cultural, Robin Williams vuelve a las primeras planas por cuenta de Robin, el libro de 500 páginas que Dave Itzkoff lanzó la semana pasada. El periodista cultural del diario The New York Times pasó tiempo con el comediante durante su última gira de stand-up comedy, titulada proféticamente Weapons of Self Destruction (2009), Armas de autodestrucción, y sacó jugo de esa experiencia, pero no se conformó. Le dedicó años de su vida a entrevistar a cientos de amigos y conocidos de Williams y escribir una biografía a la altura del personaje. Hablaron su hijo mayor Zak, su amigo entrañable Billy Crystal, sus esposas, su maquilladora y sus detractores.

Itzkoff es fan confeso de Williams, pero toca los temas espinosos. En la vida del artista tenían el mismo peso un lado vulnerable, adicto e impenetrable, y otro radiante capaz de cautivar a un público en segundos con actuaciones de cuerpo entero o de solo voz (como el histriónico genio de Aladdin). El autor navega las luces y sombras de la vida de Williams de forma cronológica, y nunca pierde de vista el triste desenlace, el suicidio en su casa de Tiburón, California.

Post mortem, los doctores le diagnosticaron demencia con cuerpos de Lewy (se creyó en un comienzo que era párkinson), una condición neurológica que atacó su físico y su cerebro, y jugó un rol en su decisión mortal. A esta se sumaron recaídas en el alcohol y la amargura que le causaba creer que había perdido la capacidad de hacer reír a los demás. En esta década su carrera ya no volaba, y el último intento de regresar a la televisión resultó un fracaso. Aparte, dos divorcios habían debilitado sus finanzas y lo llevaban a aceptar papeles mediocres. La espiral descendiente había comenzado.

Entrevista: "No cambio mi convicción de que no hay vida después de la muerte": Alejandro Gaviria

En la comedia, una regla recurrente dicta que el dolor alimenta los chistes. Williams decía que iba en contravía, pues había tenido una infancia feliz. Pero Itzkoff expone que, si bien nació en una cuna adinerada y no sintió hambre ni recibió malos tratos, los constantes ires y venires entre ciudad y ciudad por el trabajo de su padre lo dejaron sin arraigo y lo hicieron eternamente inseguro. Así explica su vida de contradicciones e incongruencias, que incluso en sus momentos de mayor gloria, después de éxitos personales y profesionales, no podía evitar comportamientos horribles. En 1994, no soportó el ascenso de Jim Carrey al estrellato. Consideraba que había llegado para quitarle su lugar.

“La locura viene de ella, la disciplina de él”, decía Williams sobre sus padres, una pareja de opuestos. Itzkoff cuenta que ellos se conocieron, ya divorciados, en una cita a ciegas en 1949. De sus matrimonios previos cada uno tenía un hijo que vivía lejos, así que armaron su hogar solos. Tuvieron a Robin en 1951, que solo a los 10 años conoció a sus medio hermanos y los aceptó como tales, pero que solía presentarse como hijo único. Describía así su realidad diaria. Vivía solo, con un padre recio que trabajaba largas horas como directivo de la Ford y una madre díscola, divertida, que ponía más atención a las reuniones sociales que a su hijo. Y solo pulió su absurda imaginación y creatividad con miles de soldaditos de juguete a quienes les imaginaba campañas y batallas, y personalidades distintas.

“El alcohol es veneno para nuestra familia”, aseguró Laurie, su madre, en una entrevista, y motivos tenía. Su padre se transformaba con la bebida, su esposo se amargaba al tomar, y su hijo Robin cayó presa del alcohol y la cocaína, adicciones que abordaba abiertamente en su espectáculo. Un adicto funcional, Williams entró y salió de tratamientos, todo mientras su talento ganaba cada vez más adeptos. Apareció por primera vez en Happy Days, un famoso show en etapa decadente que le sirvió de vitrina. Visionario, Garry Marshall propuso un programa alrededor de ese personaje. Nació Mork & Mindy (1978-1982), el éxito que lo puso en las grandes ligas. Luego vino el cine, más comedia stand-up. Sin importar el éxito, como lo explica su hijo mayor, no sabía recibir críticas: las consideraba un ataque personal y lo deprimían.

Una mancha ética lo persiguió y le generó una constante angustia y muchos desembolsos económicos. Varios comediantes lo acusaron de robar chistes, el pecado máximo. Él se escudaba en que operaba como un hoyo negro, una esponja que absorbía y escupía observaciones. Y si bien su estilo así lo sugiere, todo en su comedia era calculado. Aprendió de memoria rutinas de comediantes como Jonathan Winters, su mayor influencia, y las desglosó milimétricamente en ritmo, tono, entrega. No lo parecía, pero no dejaba nada a la suerte.

Su padre, decía, solo bajaba la guardia antes dos realidades: un par de tragos, y el show de comedia por televisión del sábado por la noche, que compartía con su hijo. De su madre tampoco le llovían elogios, pero con hacerla reír le bastaba. Y de los muchos matones que lo trataron de humillar en los muchos colegios a los que asistió, se libró con comentarios inteligentes y graciosos. El humor siempre fue para él un vehículo para sobrevivir, pero no le alcanzó para alargar su existencia.