Letras y memoria

Contra el brillo de las balas, el brillo de las palabras

A la vez reseña de una lectura obligada para despertar al país del olvido y testimonio de un profesor sobre un alumno que supo dejarse llevar por las palabras, publicamos este texto de Jhon Dayron Cárdenas sobre ‘El brillo de las balas’ de Norvey Echeverry, trabajo que ganó la Convocatoria de Estímulos 2020 Unidos por la Cultura.

Hace algunos años, por no decir bastantes, enseñaba humanidades en un sórdido colegio de puertas cerradas a la vida. Aburrido de dar aquellas clases en las que ni yo mismo creía, terminé, sin pretenderlo, implementando una estrategia basada en la lectura de las obras literarias. Solía, entonces, para atraer su interés, leerles en voz alta novelas de aventuras, crónicas urbanas y hasta libros de poemas a cientos de muchachos que –dicho con el esplendor de Álvaro Mutis– estaban al comienzo de una furiosa adolescencia.

Les leía todo lo que me parecía digno de ser leído. Hasta que algo vio en aquella torcida costumbre el agobiado rector del colegio, una luz u oportunidad, vaya uno a saber, el caso es que cedió a mis designios. Sin darse cuenta terminó acolitándome aquella invencible pereza que me derrotaba por nocaut cada vez que debía hablar de oraciones subordinadas, de complemento indirecto o de movimientos literarios cuyos nombres invariablemente terminaban en ismo. Así que, a partir de ese momento, bendecido por su gracia, no hallé obstáculo alguno que se interpusiera entre las historias que leía en voz alta y las orejas de aquellos muchachos.

Los dos criterios que tenía para la selección de los libros eran limitados y arbitrarios, desde todo punto de vista. El primero era que yo los hubiera leído y el segundo, que me hubieran despertado el asombro, hecho reír o llorar, o dejado la inquietud de que, definitivamente, algo o alguien (o sea yo) tenía que empezar a cambiar. Y para eso estaban hechos, me convencía a mí mismo, la poesía y el drama: para humanizar este mundo que, en pos de un incierto progreso, avanza a los martillazos. Fue así como, a través de mi voz, desfilaron en las clases personajes de infancia, con sus viejas tragedias hace tiempo olvidadas en los estantes de las bibliotecas. Con una botella de agua lista para correr en mi auxilio, leía en voz alta, durante horas y horas, capítulos y relatos de London y de Stevenson, de Wilde, de Jacobs, Carrasquilla, de Rulfo, García Márquez y Chéjov, de Bukowski, de Cortázar y Tolstoi. Poemas de amor de Darío Jaramillo Agudelo, los nocturnos de Asunción Silva, poemas de Borges y de Cavafis, de Whitman, de Ernesto Cardenal y Barba Jacob.

Algunos de los estudiantes se interesaron en aquellos autores y en otros que se les fueron colando en la vida. Ese fue para ellos el inicio de una existencia signada por la palabra, por lo que esta tiene para decirnos entre lo bello y lo pérfido, en el filo de la navaja que es nuestro estar entre la vida y la muerte.

Lo más leído

Un día cualquiera me aparecí en clases con un librito de crónica urbana: No nacimos pa’ semilla de Alonso Salazar, y lo leí en varios grupos. La obra en cuestión narra la tragedia de los jóvenes que nacen y sobreviven y matan y mueren en los barrios marginales de Medellín. De uno de esos grupos (llegué a leer ante más de veinte grupos de cincuenta muchachos cada uno) recuerdo a un chico más bien tímido, de mirada sonriente y respetuoso silencio. Su nombre: Norvey Echeverry Orozco. Su mirada es lo que más recuerdo. Sus ojos que sonreían al mirar, la concentración que había en ellos, cómo parecían querer atrapar las palabras que yo decía o leía, aquellas que no alcanzaban a entrarle por los oídos.

Cuando lees libros que respetas y amas, que en tu vida consideras sagrados, ante grupos de cincuenta estudiantes condenados a la indolencia por un sistema educativo que no tiene algo auténtico que ofrecerles, cuando haces esto para ellos, digo, no puedes salir ileso. Porque vives la angustia de no ser escuchado en lo más verdadero que hay en ti, acaso en lo único verdadero que tienes para decir. Porque vives y te mata día tras día esa angustia. Y porque la tragedia atrapada en las páginas que les lees, resulta estar hecha de la misma materia que nutre a la tragedia que ellos mismos experimentan. De la misma de que están hechos sus sueños y desilusiones. Pero ellos lo ignoran, porque la sociedad ha desviado su interés hacia productos más digeribles, en apariencia más atractivos. Porque adentrarse en el espíritu de los grandes personajes de la literatura es una experiencia que puede resultar fácilmente abrumadora, no apta para corazones conformes.

Por eso cuando encuentras en el aula a alguien como este niño que te mira extasiado, quieres llegar a esa clase a leer, se te vuelve un compromiso de vida, porque acabas de encontrar un oyente. Al lector ideal. Ese fue Norvey Echeverry Orozco, cuando le leía en las clases No nacimos pa’ semilla, aquella crónica de sicarios juveniles, los antihéroes de una sociedad que los tachó de sus listas desde antes de haber nacido. Después le perdí el rastro y me perdió el rastro. Y sólo recordaba de él aquella mirada atenta a mi voz, que me hacía creer que escuchaba mejor con sus ojos.

La vida nos llevó por caminos opuestos, él fue a la universidad y se hizo periodista y yo continué leyendo en otros ámbitos y a otros muchachos las mismas cosas que insistían en ser leídas. Un día, años después, me buscó en Facebook y me contó que aquella lectura de No nacimos pa’ semilla le había torcido el rumbo. Que de esa experiencia le había nacido el deseo de ser periodista, de pasarse la vida en comercio con las palabras. Por esos días me hizo un homenaje en el periódico El Colombiano, que estoy lejos de merecer. Publicó una columna hablando de mí generosamente, con palabras que hablan del tamaño que tiene su corazón.

Volvieron a pasar otros años, esta vez menos, y no recuerdo cómo, de nuevo, un día me contactó o lo contacté por WhatsApp. Me contó que había escrito una novela y un libro de crónicas, y empezó a compartirme links de un sinfín de relatos y columnas que ha ido publicando puntualmente en revistas digitales y en su blog personal. Me bombardeó con preguntas sobre el arte de leer y escribir, sobre libros y autores, sobre el mejor modo de hacerse un gran escritor. He sido un simple y anónimo profesor de literatura, alguien que se ha apasionado con unos cuantos libros y autores, y sentí que me desbordaba su infinita sed de saber.

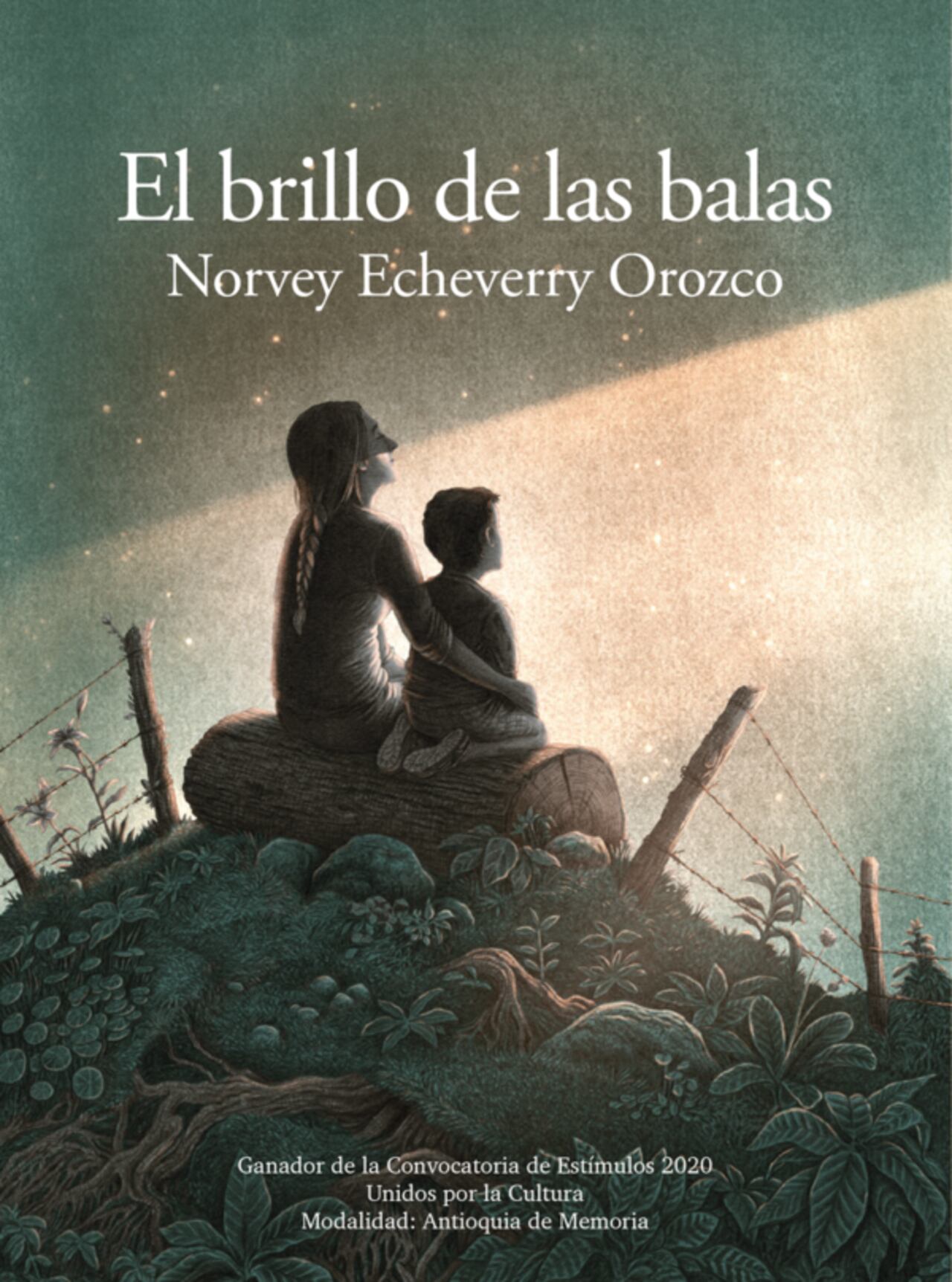

Empezamos juntos a corregir su novela, a editarla por decirlo de un modo más técnico, y me dijo, meses después, que un libro suyo, el de crónicas, titulado El brillo de las balas, había resultado ganador de la Convocatoria de Estímulos 2020, en la modalidad Antioquia de Memoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Me envió el libro por correo, y en medio de tantos compromisos de fin de año lo fui leyendo y saboreando y digiriendo muy despacio.

Norvey Echeverry Orozco no cumple aún los veinticuatro años y ha escrito una novela y este hermoso y maduro libro de crónicas, y con sus otros relatos breves bien podría llenar las páginas de otros dos libros. Norvey sueña con ser el mejor escritor de su generación, aspira a escribir muchos libros y a no echar raíces en una sola temática. Está seguro de tener el temperamento y la decisión para ubicarse entre los grandes escritores de la época. Y ojo sus lectores con no tomarse en serio sus aspiraciones. Este joven escritor pertenece a una generación de muchachos, una nueva que se atreve a triunfar. Posee candor, inocencia y pureza, virtudes que, a la hora de lanzarse al ruedo, le han ahorrado demasiadas cavilaciones. Además, a la hora de sentarse a leer o a escribir lo hace con el fervor y la disciplina de un monje. Está dispuesto, de ser necesario, a pasar todas las privaciones con tal de mantenerse fiel a su oficio. Sin embargo, cree que puede vivir de su pluma. Se atreve a leer, se atreve a escribir, a publicar, a concursar y a ganar. Yo no creo que vaya a triunfar. Creo que ya está triunfando. Muy temprano en la vida ha probado las mieles del éxito, dueño como es de este importante premio de estímulos, sin contar otros premios menores que ya tiene en su haber.

Sabe cómo disponer las palabras en la hoja en blanco, a la que no teme aún y espero que nunca, para que sepan cantar y contar con gracia y afinación. Sabe, lo tiene clarísimo, que las palabras deben tener la carga, la chispa adecuada para encender la mecha de la historia y mantener viva y constante la llama, para conjurar el tedio del lector y alimentar su desasosiego. Sabe rematar sus historias con escenas que te dejan mudo, que te desacomodan la vida. El final de Un falso positivo fallido, uno de los relatos de El brillo de las balas, es simplemente desgarrador. Como en mis lecturas de antaño, volví a sentir que se me revolvía el alma en el cuerpo. Lo transcribo aquí para que comiencen a picar el anzuelo:

Entraron y revisaron toda la casa.

Después le anunciaron que se iban a quedar a dormir en el corredor. Que se acostara tranquilo. Escuchó los murmullos entre los soldados sobre el muerto. Se lamentó por el guerrillero. No pudo dormir. Al día siguiente vio que los ojos del difunto estaban abiertos, y que en el bolso que cargaba tenía una sardina para el almuerzo y un pedazo de pan, que las botas estaban rotas y empantanadas.

Sintió pesar por él.

–Miren cómo queda la gente… Es un ser humano –dijo.

Los soldados encargados del levantamiento se rieron.

–A mí sí me da pesar, es un ser humano, un hermano nuestro. Mire en las condiciones que terminan, hombre.

Se volvieron a reír.

Quizá no sabe Norvey Echeverry que ha creado una de las escenas más desgarradoras, no solo del periodismo sino de la literatura en Colombia. Esta escena es suficiente para esclarecer todo sobre la guerra en este país del olvido, para gritarle a los que aún lo ignoran o no lo creen que la guerra la ganan los poderosos y la pierden y mueren en ella los pobres y, de ellos, los que sobreviven se hacen más pobres.

Además, es una lección de humanidad y grandeza el lamento del viejo campesino ante la triste suerte del guerrillero que en vida fuera también su verdugo. En él reconoce a su hermano no solo de especie sino en la pobreza: “Tenía una sardina para el almuerzo y un pedazo de pan…”. Ante esta escena ¿qué más hay que se pueda decir? Si ya sobran las palabras. Sólo el silencio o las lágrimas pueden honrar a un hermano caído en una guerra que en ningún momento inventó. En la guerra todos son víctimas, menos aquellos que la convocan. Víctimas los campesinos que pierden su tierra y sus vidas, víctimas los guerreros que dejan en ella su sangre. O aquellos que han perdido ya el alma, y embrutecidos por la misma guerra, son capaces de matar y reír.

Esta escena ilustra perfectamente lo que hará grande a Norvey Echeverry como escritor, y que ya lo hace grande como hombre y como ciudadano del mundo: y eso es que él ama sinceramente al humano y a lo que es humano. Ama a aquellos seres, en apariencia frágiles, que pueblan sus entrevistas y reportajes, los defiende y logra sacar de ellos lo que tienen de humanidad, lo mejor y más generoso de sus corazones, eso que les sobra para empezar a construir desde su patio o su parcela de tierra, y con una sonrisa en los labios, el país que les destruyen los que tienen poder, los que tienen las armas y el corazón podrido por la codicia y la infamia.

Norvey Echeverry está aliado con la vida y no con la muerte, con la esperanza de los que esperan y no con la satisfacción de quienes hasta la esperanza les roban. Es en esta forma de ser, en su capacidad de bucear en las profundidades de este país anegado de sangre, que se emparenta con grandes nombres del periodismo y de la literatura. Es casi un niño, pero cuando escarba en la tierra árida de la violencia, en la desidia de un Estado inexistente en los territorios rurales, Norvey Echeverry se nos aparece como un hombre maduro, grave y profundo, capaz de hallar revelaciones en lo mejor y en lo peor que hay en nosotros y de arrebatarle verdades a la muerte misma.

Es urgente leerlo, se hace necesario entrar en contacto con su obra, y esto por todas las razones expuestas, aunque una sola debería bastarnos: porque al brillo de las balas él opone el brillo de sus palabras. Porque él nos defiende a todos y habla por todos con su osadía de periodista que quiere rescatar a su país del olvido. Gracias a él, una parte del Oriente antioqueño ha sido rescatado para la historia, y las historias de sus personajes ahora son las historias de todos. Y eso es precisamente lo que confiere universalidad a su hermosa y valiente tarea.

*Por Jhon Dayron Cárdenas.