NACIÓN

Un año más sin ser reconocidos como víctimas: recuerdos de bomba en Apartadó

El 27 de febrero de 1997, 100 kilos de dinamita y metralla cambiaron la vida de 60 familias del Urabá. Cinco personas murieron esperando ser reconocidos como víctimas del conflicto, otros luchan contra el olvido, buscan la verdad y están dispuestos a perdonar.

Esa mañana todo aparentaba normalidad, aunque el ambiente desde hace años llevaba el olor a sangre derramada, y la gente se había acostumbrado al tableteo de los fusiles. Pero la guerra empeoró en las fincas bananeras y en los barrios de invasión en Apartadó, podría ser mayor.

Ni el experimentado comandante de guardia de la estación de policía, Olaf Campo Barros, intuyó la intención de aquel hombre, cuando después de parquear la volqueta, sin apagar el motor, le dijo amablemente: “Mi agente, no me demoro, cinco minutos en hacer una vuelta”.

Esa mañana, como siempre lo hacía, Norman Largo pasó a saludar a su tío antes de ir a clases en la escuela Madre Laura, pero ese día no hubo cruce de palabras. Ese jueves 27 de febrero de 1997, el reloj del almacén El Pescador se detuvo a las nueve y cinco, hora en que una volqueta cargada con 100 kilos de dinamita, metralla y escombros explotó al frente de la Estación de Policía de Apartadó y acabó carpinterías, sastrerías, restaurantes y almacenes, destruyó dos manzanas.

Poco a poco la gente fue llegando a socorrer a los heridos. Entre los nueve muertos encontrados inicialmente estaba Walter Fermín Largo. Los organismos de socorro tardaron 24 horas en hallar en medio de los escombros el cuerpo de su sobrino de 12 años, Norman Largo. Según notas de prensa de la época, ni el banco de sangre, ni los hospitales dieron abasto en Apartadó. Fue necesario traer de Medellín 40 unidades de sangre, equipo y personal médico para atender a los más de 60 heridos.

“Aún convivo con los demonios”

Gloria Hidalgo Calle conocía bien los riesgos de trabajar para la Policía en Urabá: “Que lo mataron por recoger la basura de una estación de policía, o que la hicieron ir por lavar la ropa de los agentes, o que la asesinaron por ser novia de un tombo”. Historias como esas eran el pan de cada mañana en los pasillos del comando. Pero sacar sus tres pequeñas hijas adelante eran suficiente motivación para olvidar el temor.

Esa mañana, al doblar la esquina de la iglesia para coger la calle de la Policía, un presentimiento la invadió de zozobra. Ella sacude la cabeza como queriendo expulsar los temores que, aún hoy, 23 años después, habitan sus pesadillas. El saber que ese día empezarían sus vacaciones le genera una dudosa tranquilidad. Esa mañana le pareció raro que Ocampo, quien estaba de comandante de guardia, le pidiera un tinto, pero fue más extraño aún que él, que era tan amable, no le diera las gracias cuando se lo llevó.

El tramo entre la cocina y la oficina del capitán, que solo le tomaba unos segundos, esa mañana se le convirtió en una eternidad. Al cruzar el pasillo que de la cocina conducía al segundo piso, miró el reloj que colgaba en el umbral de las escaleras: las tres manecillas marcaron las nueve en punto. Entre peldaño y peldaño, el pocillo con café tintineó; tomó su mano derecha con fuerza y el temblor no cesó.

Cuando el secretario le entregó la resolución de las vacaciones, Gloria dejó el tinto sobre el escritorio. “El ambiente estaba raro”, dice. De repente sintió un golpe seco: “Todo el cielo caía sobre mi cabeza”. Gloria no recuerda cómo ni en qué momento salió de la estación. Los rayos del sol, poco a poco, lograron atravesar la nube de polvo, entonces pudo ver.

Aquello parecía el juicio final: edificios, almacenes y viviendas habían desparecido de tajo, de los escombros salían alaridos que pedían auxilio. A sus pies, un amasijo de huesos, carne, viseras y tendones suplicó ayuda; al lado izquierdo, en la garita, estaba Ocampo con su brazo izquierdo cercenado de raíz. Sintió desvanecerse en medio de sirenas y gritos, mientras unas manos la subían a ella y al policía a una ambulancia. “¡Auxilio, auxilio, estoy viva!”, gritó Gloria, desesperada, al verse rodeada de cuerpos sin vida. Los enfermeros la habían dejado en el corredor de urgencias del hospital de Apartadó en medio de una decena de cadáveres.

Hoy, la vida de Gloria Hidalgo transcurre entre frascos de pastillas, pesadillas y tratamientos psiquiátricos: a las 6 de la mañana pastilla verde, a las 12 la azul, a las cuatro la roja y antes de acostarse la amarilla y la naranja. Pero aun así los demonios aparecen en cualquier momento.

Gloria ahora sobrevive de una pequeña pensión a la que tuvo derecho después de trabajar por diez años más como auxiliar de servicios generales de la Policía. No ha sido reconocida como víctima del conflicto armado. ¿Su sueño? Terminar sus días como vivió la niñez: en el campo, en medio de gallinas y cultivando sus alimentos. “Ya perdoné, espero que ellos se perdonen a sí mismos”.

Veintitrés años esperando por una reparación

Alberto Vélez Cañas, propietario de la volqueta usada en el atentado, y quien durante varias horas de ese día estuvo retenido por las Farc, relata lo ocurrido el 27 de febrero de 1997: “Ese día madrugamos más de lo acostumbrado, llegamos como a las cinco de la mañana al relleno sanitario, todavía no habían llegado los camiones de la basura. De la nada salió un hombre armado que me apuntó con una pistola y me dijo: “bájese”. Ya en el suelo, llegaron otros hombres, subieron a la volqueta dos tubos de hierro y unas canecas. Cuando nos llevaban para el monte, un guerrillero vestido de civil puso a andar la volqueta. Poco después, escuchamos una explosión”.

Según Vélez, la vida le cambió esa mañana. Las Farc lo persiguieron por años, porque dio retratos hablados de los guerrilleros; los paramilitares ordenaron su muerte y el capitán de la policía, de apellido Bolaños, lo asedió por meses para que se declarara culpable. “Fue tal tortura psicológica, que por años me sentí culpable y el temor de que mis hijas perdieran la vida me obligó a desplazarme al departamento de Caldas”.

Hoy, Alberto Vélez, a sus 65 años, es un todero en la mecánica, se “le mide a lo que sea, desde que sea algo honrado”, Hace quince días sufrió un infarto: “Ya perdoné. Aunque perdí dos volquetas, mi casa y años de trabajo, prefiero ver a los miembros de las Farc sentados en un escritorio o cultivando en el campo que matando gente inocente.

Pero necesitamos que las Farc digan la verdad. Hoy todavía espero la indemnización; cinco de las veintidós personas que perdimos propiedades ese día, murieron esperando la reparación".

Solo las FARC podrán demostrar que somos víctimas

Al taller de Rafael Ángel Agudelo López llegan a cualquier hora las víctimas que aun sobreviven, aunque no terminó su bachillerato se ha vuelto el consejero y asesor de algunos de ellos, de vez en cuando saca un billete de bolsillo para aliviar las necesidades de amigos como Vélez.

Rafael esa mañana soltó el tinto que recién la había preparado su madre y empezó a caminar con desespero por el patio de su casa. De repente, el suelo a sus pies empezó a temblar y cuando pudo medio despertar del estruendo, vio la silla en que estaba sentando segundos antes, en medio de toneladas de escombros, su mirada fija veía solo las columnas de los edificios y un enorme cráter en el lugar donde 10 minutos antes vio estacionar una volqueta.

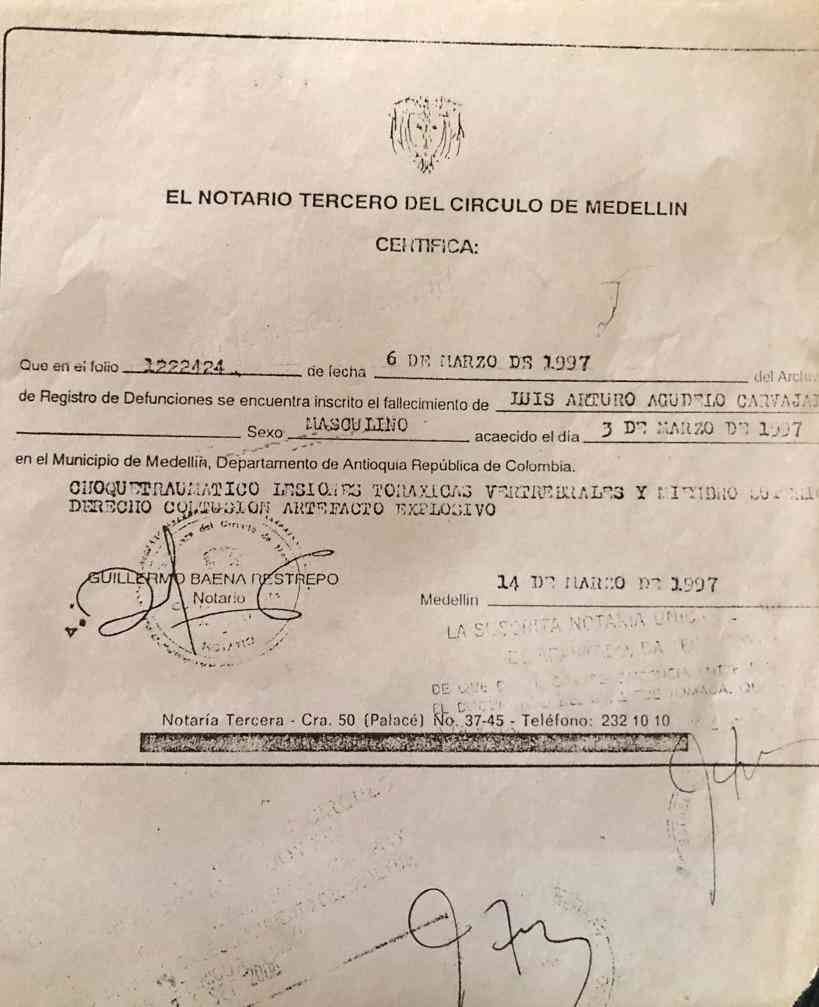

“Saqué ánimos de donde no tenía y corrí a socorrer a los heridos, la explosión había destruido los tres pisos de nuestra propiedad. Al salir, el primer cuerpo que me topo es el de mi padre, que voló por los aires desde el tercer piso. Reconocí su camisa blanca y empecé a quitarle los escombros de encima, lo cargué en mis brazos, me miró y en sus ojos vi la mirada de la muerte. Luis Arturo Agudelo Carvajal, mi viejo, era querido por todo el pueblo, aun hoy veo en algunas de sus camas, closet, puertas o ventanas”.

Rafael pasa sus manos por la cabeza y continua: “A nivel personal y como víctima de sus horrores, a los miembros del partido FARC les digo: no desfallezcan en la búsqueda de la paz, estoy dispuesto a construir una Colombia diferente para sus hijos y mis hijos. Solo espero sentarme algún día frente a frente con ellos y conocer la verdad y ser reconocidos como víctimas por parte del Estado”.

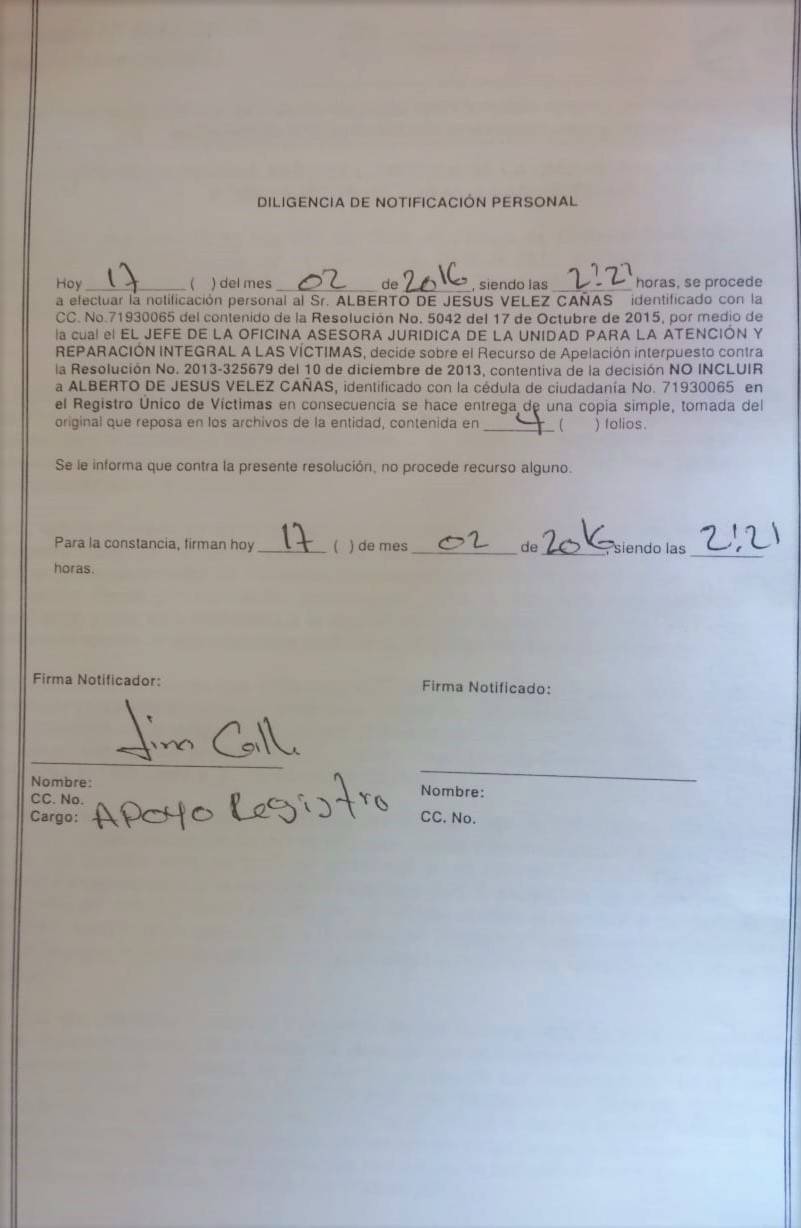

Un silencio inconforme llena el ambiente, sobre la mesa hay dos documentos: la certificación, ya borrosa, de la muerte de Luis Arturo Agudelo Carvajal, y la notificación por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas, donde le informan a Alberto Vélez Cañas la no inclusión en el registro único de víctimas.